監修・執筆:大阪インプラント総合クリニック 歯科医師 松本 正洋

インプラント治療はすべての費用が医療費控除の対象になるのでしょうか?

インプラント治療のうち「機能回復を目的とした部分」は医療費控除の対象になりますが、「美容目的」と判断される治療や付随する自費サービスは控除の対象外です。控除を受けるには、領収書の整理や治療の目的の説明など、いくつかの注意点を押さえることが大切です。

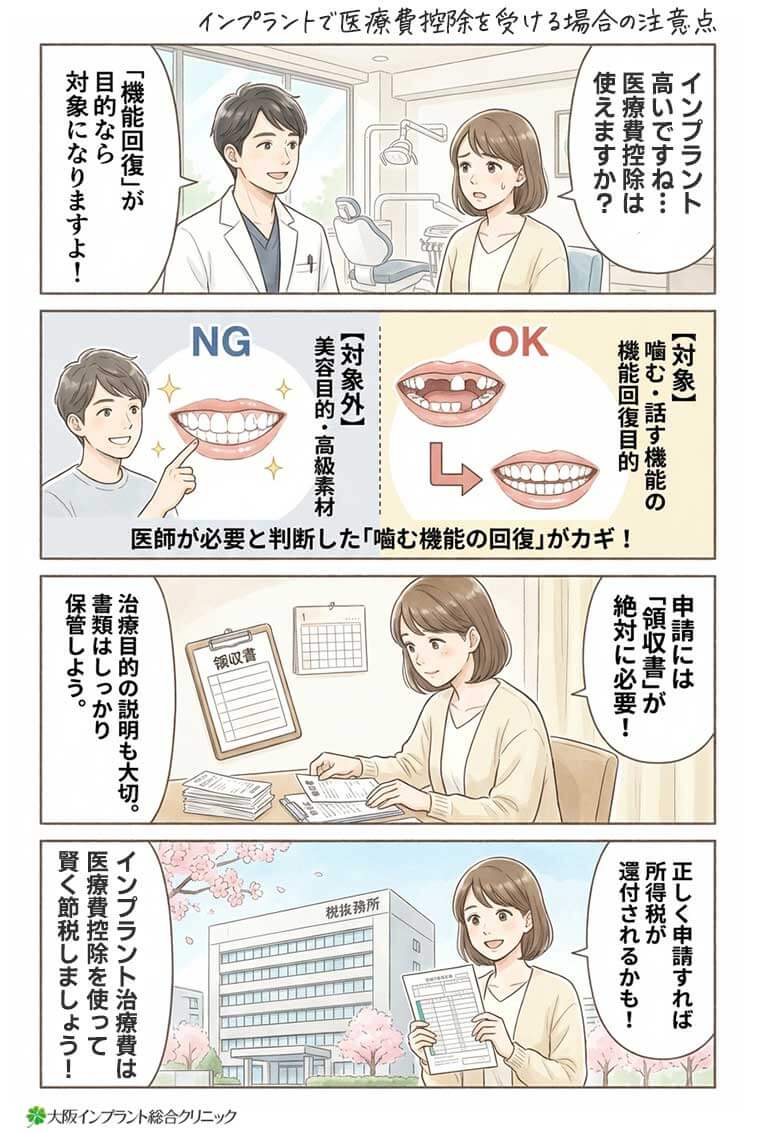

【マンガ】インプラントで医療費控除を受ける場合の注意点

【マンガ】インプラントで医療費控除を受ける場合の注意点この記事はこんな方に向いています

- インプラント治療の費用を少しでも節税したい方

- 医療費控除の申請を初めて行う方

- 審美目的の治療を受けたが、控除対象になるか不安な方

- 確定申告でインプラント費用を正しく申請したい方

この記事を読むとわかること

- インプラント治療で医療費控除が適用される条件

- 対象とならないケースやよくある誤解

- 医療費控除の申請手順と必要書類

- 控除を受ける際の注意点とトラブル回避策

目次

インプラントの医療費控除とは?どんな条件で認められるの?

医療費控除は、1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に、所得税の一部が還付される制度です。インプラント治療も「咀嚼機能の回復」という医療目的で行われたものであれば控除対象になります。ただし、単なる審美目的や高級素材の選択による費用は対象外です。

噛む機能を回復させる目的なら、インプラント治療費も医療費控除の対象になります。

インプラントは失った歯を人工歯根で補う高度な治療ですが、「健康保険が効かない=医療費控除も対象外」と誤解されがちです。実際には、次の条件を満たせば控除が認められます。

医療費控除の対象になる条件

- 咀嚼や発音など、機能回復を目的としている

- 歯科医師が治療上必要と判断している

- 実際に支払った費用である(見積りではなく領収済み)

つまり、「美しく見せたい」「白くしたい」など見た目のためだけの治療ではなく、食事や会話に支障をきたす状態を改善する目的なら控除の対象となります。

控除の対象になる費用・ならない費用は?

インプラント治療費のすべてが控除対象になるわけではありません。手術費や被せ物の費用、CT撮影などの診断費は対象ですが、美容目的のオプションや通院交通費以外の経費は含まれません。

治療に必要な費用は対象ですが、見た目目的の追加費用は控除外です。

控除対象になる主な費用

- インプラント手術費用(埋入手術・アバットメント装着)

→咀嚼機能回復に直接関係するため対象。 - 被せ物(上部構造)の費用

→噛み合わせの回復を目的とする部分は対象。 - CT・レントゲン撮影費

→治療計画のための検査は必要医療行為。 - 麻酔費用・手術後の薬代

→治療に付随する医療行為のため対象。 - 通院のための公共交通費

→電車・バスなどを使った往復費用が対象。

控除対象外の費用

- 審美目的のオプション(セラミック素材への変更など)

- 高級個室利用料や歯科エステ施術

- 自家用車でのガソリン代・駐車料金

- 治療後のメンテナンス用品購入費(歯ブラシなど)

控除を受ける際には、費用の内訳が明確な領収書が重要です。項目が曖昧だと、税務署から確認を求められることもあります。

交通費の具体的な記録方法

公共交通機関は医療費控除の中に含めることが出来ますが、かかった費用をどうやって証明するのでしょうか。

領収書が出ないバスや電車は、「家計簿やエクセル、診察券の裏にメモ」しておけば認められるますので、しっかりと記録しておきましょう。

タクシーが認められる特殊なケースは急病、歩行困難などです。

審美目的の治療はなぜ控除対象外になるの?

インプラント治療でも「見た目を整えること」を主目的とする場合は、医療行為ではなく「美容行為」とみなされ、医療費控除の対象から外れます。これは国税庁の判断基準に基づいています。

見た目の改善を目的とした治療は医療費控除の対象になりません。

- 審美目的の代表例としては、以下のようなケースがあります。

- すでに噛む機能が保たれているが、より白い素材の被せ物を選んだ

- 前歯の見た目を整えるためだけに治療を行った

- 医師が必要と判断していないにもかかわらず、本人の希望で治療した

このような場合、「医療行為ではなく、美容行為」として扱われるため、控除が認められません。税務署は領収書だけでなく、治療目的や診療明細書の内容も確認することがあります。

「審美目的」の具体的な境界線

「審美はダメ」なのですが、ご自分がどっちにあたるのか、不安になられるかもしれませんね。

- OKの例 → 「入れ歯やブリッジでは噛み合わせが改善しないためインプラントを選択した」「50代だが健康維持のために行う」

- NGの例 → 「健康な歯を抜いてインプラントにする」「ホワイトニングとセットで行う極端に高価な治療」

一般的な歯科医院で、噛めるようにするために受ける治療であれば、ほとんどのケースで医療費控除が認められます。

医療費控除を受けるための申請手順と必要書類

医療費控除を受けるには、確定申告で必要書類を提出する必要があります。治療を受けた歯科医院の領収書や明細書、交通費の記録などをまとめておきましょう。電子申告(e-Tax)を利用するとスムーズです。

領収書や明細書をまとめ、確定申告で申請すれば控除が受けられます。

申請に必要な主な書類

- 歯科医院の領収書(治療費の内訳がわかるもの)

- 医療費通知書(健康保険組合等から届く場合)

- 通院交通費の記録(日時・区間・金額)

- 医療費控除の明細書(国税庁サイトからダウンロード可)

- 確定申告書(e-Taxまたは税務署窓口で提出)

申請の流れ

- 1月~12月の医療費を集計する

- 医療費控除の明細書を作成

- 確定申告書に必要事項を記入

- 書類を添付して提出(e-Tax推奨)

- 控除分が所得税から還付される

なお、家族分の医療費も生計を一にしていれば合算可能です。配偶者や子どものインプラント費用を一緒に申告することで控除額を増やせます。

医療費控除を受ける際の注意点とよくある失敗

医療費控除を申請するときに多い失敗は、「審美目的の費用まで含めてしまう」「領収書を紛失する」「交通費を記録していない」といったケースです。控除の対象範囲と書類管理を明確にしておくことが大切です。

費用区分と書類整理を怠ると控除が受けられないことがあります。

よくある注意点・失敗例

- 領収書をまとめずに紛失してしまった

→再発行は不可の医院も多く、控除額の裏付けが取れなくなります。 - クレジットカード払いの控除時期を誤る

→支払い日ではなく「決済日(利用日)」が対象です。 - 医療費通知書をそのまま転記して誤記入

→記載のない自費治療分(インプラント等)は別途入力が必要。 - 美容目的の費用を含めてしまう

→後日、税務署から修正を求められることがあります。

対策として有効なのは次の3つです。

- 治療の目的を歯科医師に明確に記載してもらう

- 領収書を日付順にファイルして保管

- 明細書作成前に「控除対象の線引き」を確認

申告の正確さは信頼にもつながります。後から指摘を受けると修正申告の手間がかかるため、事前準備を徹底しましょう。

ローンやクレジットカード払いの注意点

高額なインプラントではローンを利用する人が多いため、ここは必須の情報です。

- デンタルローンの扱い → 信販会社が立て替えた「契約成立の年」が控除対象になる。

- 金利・手数料 → これらは医療費控除の対象外。

- 証明書 → ローン契約書の控えが必要(領収書がないため)。

医療費控除を受けることでどれくらい還付されるの?

医療費控除は支払った医療費の一部が所得税から戻る制度です。控除額は「支払った医療費-保険金等で補填された額-10万円(または所得の5%)」で算出されます。インプラントの費用が高額な場合、還付額も大きくなる可能性があります。

インプラント費用が大きいほど、医療費控除による還付額も増えます。

医療費控除の計算式

控除額 =(支払った医療費 - 保険金などの補填額)- 10万円(または所得の5%)

たとえば、

- 年収600万円

- インプラント費用:60万円

- ほかの医療費:10万円

の場合、合計70万円-10万円=60万円が控除対象になります。

所得税率が20%の人なら、約12万円の還付が見込めます。

このように、インプラント治療は金額が大きいため、申請する価値は十分にあります。

医療費控除を受けるときの節税のコツとアドバイス

控除を最大限活用するには、申告時期や家族分の合算、確定申告書類の電子提出などを工夫するのがポイントです。歯科医院でも医療費控除に詳しい担当者がいる場合があるため、相談してみるのも良い方法です。

計画的な支払いと書類準備で、節税効果を最大化できます。

節税を最大化するポイント

- 支払時期を同一年内にまとめる

→分割払いにせず、同年内に支払うと控除額が大きくなります。 - 家族の医療費と合算する

→同居家族ならまとめて申告でき、控除額を増やせます。 - e-Taxで申請

→添付書類の省略や還付の迅速化が可能。 - 控除の相談を歯科医院にしてみる

→治療目的の説明書をもらえる場合もあります。

正しい知識を持ち、必要な準備を怠らなければ、インプラント治療にかかった費用の一部を確実に取り戻せます。

まとめ

インプラント治療は高額な自費治療ですが、医療目的で行われたものなら医療費控除が受けられます。

一方で、審美目的や美容的な理由による治療は対象外です。

申請時は、領収書の整理・治療目的の明確化・明細書の記載内容を丁寧に確認しましょう。

- 医療目的のインプラントは控除対象

- 審美目的の治療は控除対象外

- 領収書や明細書を必ず保存

- 家族分も合算できる

- e-Taxでスムーズに申請可能

出典:医療費控除(国税庁)

医療法人真摯会

医療法人真摯会