歯を失ったまま放置すると顎骨や全身にリスクはあるの?

歯を失っても痛みがなく、食事も何とかできる場合、「このままでも大丈夫かも」と思う方は少なくありません。しかし、歯を失ったまま放置すると顎の骨がどんどん痩せ、全身の健康にも悪影響が及ぶことがあります。

この記事では、歯を失った後に起こる顎骨の変化や、そこから発生する全身的なリスクについて詳しく解説します。

この記事はこんな方に向いています

- 歯を抜いたまま放置している方

- 入れ歯やインプラントを迷っている方

- 顎の骨が痩せるとどうなるのか知りたい方

- 将来の健康を守りたい方

この記事を読むとわかること

- 歯を失ったまま放置したときの顎骨の変化

- 噛み合わせや顔貌への影響

- 骨吸収が全身リスクにまで及ぶ理由

- 放置を避けるための治療・予防法

目次

なぜ歯を失ったまま放置してはいけないの?

歯を失うと、その部分には噛む力が加わらなくなります。すると顎の骨が「もう支える必要がない」と判断し、少しずつ吸収されていきます。この変化は見た目や噛み合わせだけでなく、発音や食事のしやすさ、さらには顔の輪郭にも悪影響を及ぼします。早めに治療を行うことが、顎骨と全身の健康を守る第一歩です。

歯を失ったまま放置すると、顎の骨が痩せ、噛む力や見た目に悪影響が出ます。

歯を失った状態を放置すると、その部分の顎骨(歯槽骨)が次第に吸収されていくことがわかっています。歯があるときは噛む力が骨に伝わり、骨が刺激を受けて健康を保ちますが、歯を失うと刺激がなくなり、骨が「使われない筋肉」と同じように痩せてしまいます。

特に次のような影響が見られます。

- 顎の骨の吸収による顔の変形

→ 口元が下がり、老けた印象になる。 - 噛み合わせの崩れ

→ 残った歯に過剰な負担がかかる。 - 発音の不明瞭化

→ 舌や唇の動きが制限される。

歯を1本でも失ったときは、「噛めるから大丈夫」ではなく、早期に専門的な治療を受けることが大切です。

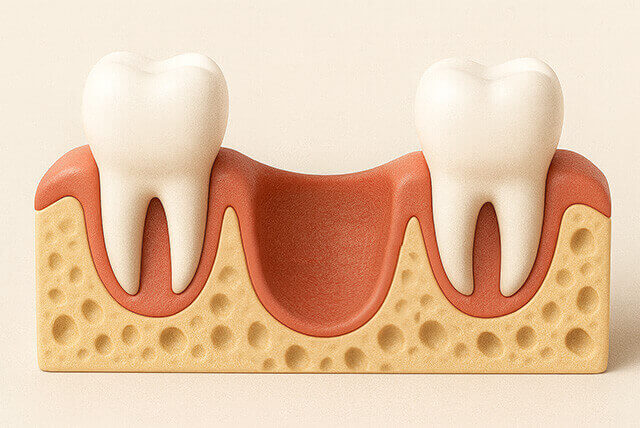

歯を失うと顎骨はどのように変化する?

歯を失った部分の顎骨は、時間の経過とともに吸収されていきます。最初の1年間でおよそ25%の骨が失われ、その後も少しずつ減少します。顎骨の吸収が進むと、入れ歯が合わなくなったり、インプラントが難しくなることもあります。

歯を失うと顎の骨が吸収され、時間とともに痩せていきます。

顎骨吸収のメカニズム

歯の根は、歯槽骨と呼ばれる骨に埋まっています。この骨は噛む力によって常に刺激を受けることで、代謝が活発に保たれています。

ところが、歯を失うと骨に刺激が伝わらなくなり、骨細胞が退化して吸収が進むのです。

骨吸収の進行スピードの目安

| 経過時間 | 吸収率(目安) | 骨の状態の変化 |

|---|---|---|

| 3か月後 | 約10%減少 | 骨の高さが少し低くなる |

| 1年後 | 約25%減少 | 顎が細くなり始める |

| 5年後 | 約50%減少 | 顔の輪郭が変わりやすくなる |

この表のように、歯を失ってから時間が経つほど、顎骨の回復は難しくなります。

関連ページ:歯を失ったときに治療しないとどうなる?

顎骨の吸収が口の中にどんな影響を及ぼす?

顎骨が吸収されると、噛み合わせが変化し、残っている歯にも大きな負担がかかります。その結果、虫歯や歯周病のリスクが高まり、最悪の場合は連鎖的に歯を失ってしまうこともあります。見た目にも、口元のたるみやシワが目立ちやすくなります。

骨吸収は噛み合わせや見た目に悪影響を及ぼし、他の歯の寿命も縮めます。

顎骨の吸収が進むと次のような変化が現れます。

- 噛み合わせのズレ

→ 隣の歯や対向歯が動き出し、不正咬合を引き起こします。 - 残存歯への過負担

→ 残った歯が代わりに強い力を受け、揺れやすくなります。 - 発音や食事への支障

→ 特に前歯部の骨吸収では、空気が抜けやすく発音が不明瞭になります。

これらの変化は一見些細に思えるかもしれませんが、時間とともに大きな機能低下へとつながるため注意が必要です。

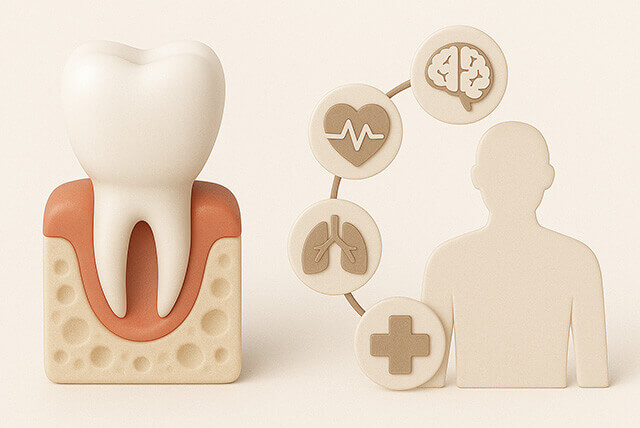

顎骨の変化は全身リスクにもつながる?

顎骨の吸収や噛み合わせの悪化は、単に口の中の問題にとどまりません。噛む力の低下は脳への刺激を減らし、認知症リスクの上昇や筋力低下、姿勢の乱れを引き起こすといわれています。

また、噛む回数が減ることで唾液分泌が減り、口腔内の細菌バランスが崩れ、全身疾患にも影響します。

顎骨の吸収は、認知症や生活習慣病のリスク上昇など、全身に悪影響を及ぼします。

歯の喪失と全身への主なリスク

- 認知機能の低下

→ 噛む刺激が減ると、脳の血流や神経活動が低下します。 - 食事バランスの悪化

→ 硬い食材が食べにくくなり、たんぱく質・ビタミン不足に。 - 姿勢や筋力の低下

→ 噛み合わせが崩れると首や肩の筋肉に影響し、猫背や肩こりが起きやすくなります。 - 生活習慣病のリスク

→ 咀嚼力低下により、糖質に偏った食生活に陥る傾向があります。

このように、口の健康は全身の健康と密接に関わっています。

1本の歯を失うことが、全身の老化を加速させることもあるのです。

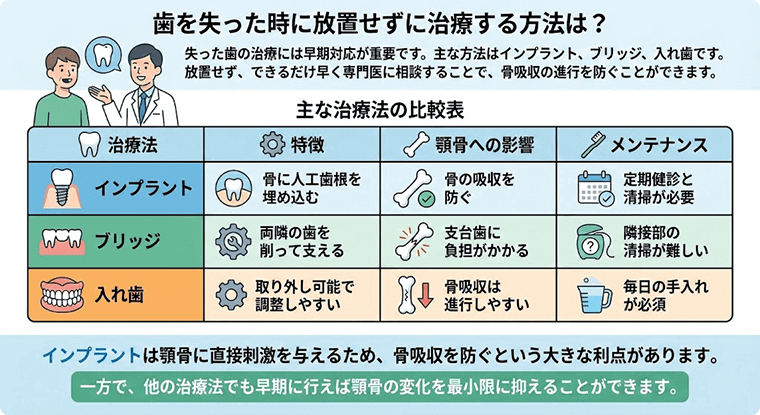

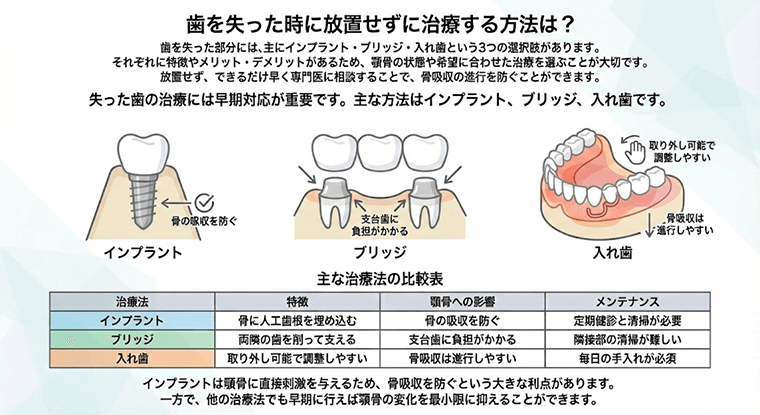

放置を防ぐための治療方法は?

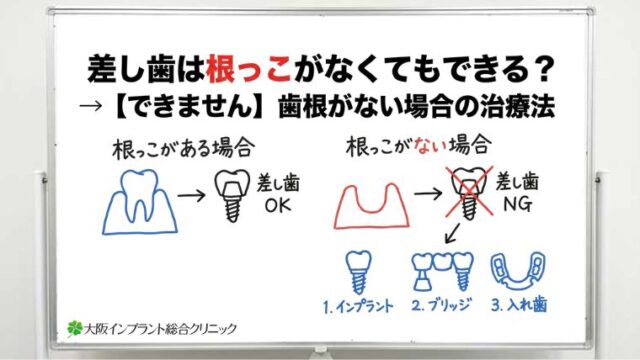

歯を失った部分には、主にインプラント・ブリッジ・入れ歯という3つの選択肢があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、顎骨の状態や希望に合わせた治療を選ぶことが大切です。放置せず、できるだけ早く専門医に相談することで、骨吸収の進行を防ぐことができます。

失った歯の治療には早期対応が重要です。主な方法はインプラント、ブリッジ、入れ歯です。

主な治療法の比較表

| 治療法 | 特徴 | 顎骨への影響 | メンテナンス |

|---|---|---|---|

| インプラント | 骨に人工歯根を埋め込む | 骨の吸収を防ぐ | 定期健診と清掃が必要 |

| ブリッジ | 両隣の歯を削って支える | 支台歯に負担がかかる | 隣接部の清掃が難しい |

| 入れ歯 | 取り外し可能で調整しやすい | 骨吸収は進行しやすい | 毎日の手入れが必須 |

インプラントは顎骨に直接刺激を与えるため、骨吸収を防ぐという大きな利点があります。

一方で、他の治療法でも早期に行えば顎骨の変化を最小限に抑えることができます。

関連ページ:インプラント、ブリッジ、入れ歯の特徴

歯を失った後に意識したい生活習慣と健診の重要性

治療後も口腔ケアを怠ると、再び歯を失うリスクが高まります。歯垢をためない正しい歯磨きや定期的な歯科健診、バランスの取れた食生活を心がけることが大切です。とくに高齢になるほど骨の代謝が低下するため、生活習慣の見直しが顎骨を守る鍵になります。

治療後も日常のケアと健診が骨を守る鍵です。

見直すべき生活習慣

- 歯磨きを丁寧に行う

→ 歯垢を除去して歯周病を防ぐことが、骨の健康にもつながります。 - 定期的に健診を受ける

→ 小さな変化を早期に発見し、再発を防ぎます。 - よく噛む食事を意識する

→ 噛む刺激が顎骨の代謝を活性化します。 - 禁煙・節酒を意識する

→ 血流改善によって骨の再生を助けます。

これらの習慣を守ることで、顎骨の健康を長く保ち、将来の全身リスクを減らすことができます。

まとめ

歯を失った場合の治療方法

歯を失った場合の治療方法歯を失ったまま放置すると、顎骨が痩せ、噛み合わせや見た目が崩れるだけでなく、全身の健康にも悪影響を及ぼします。インプラントやブリッジなど適切な治療で顎骨を保ち、さらに日々のケアと健診を続けることで、健康で美しい口元を維持できます。

医療法人真摯会

医療法人真摯会