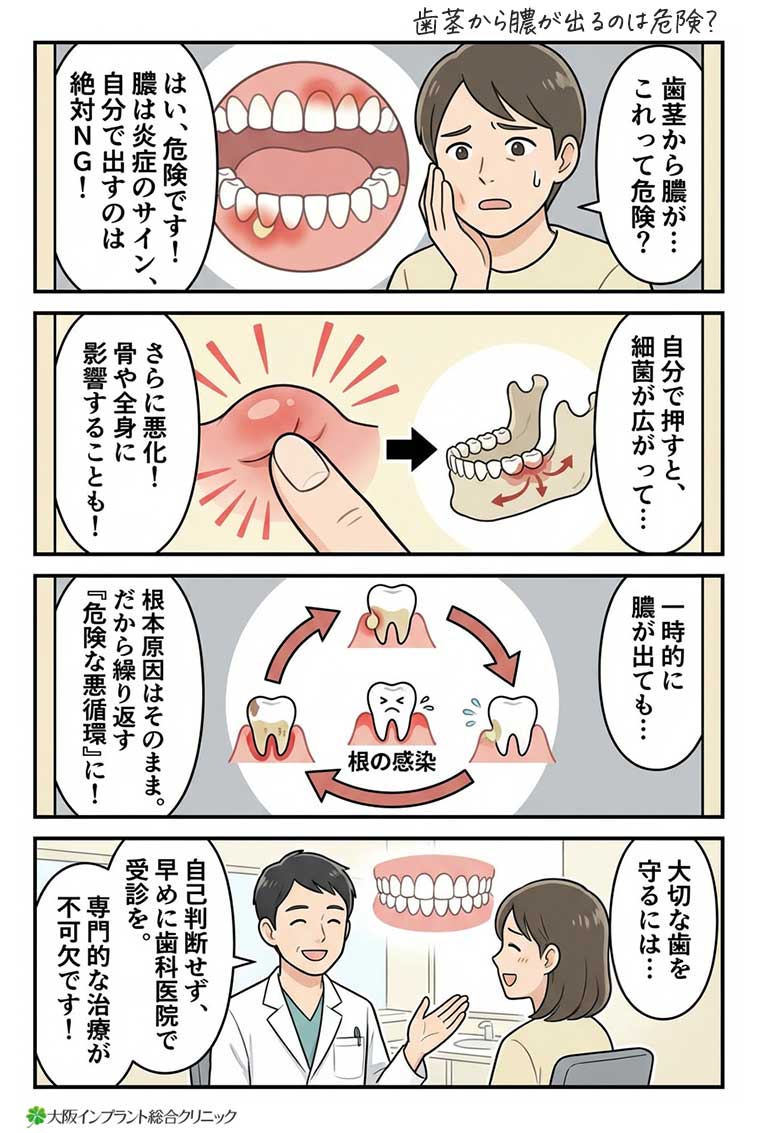

歯茎から膿が出るのは危険?

はい、自分で膿を出すのは危険です。膿は歯や歯ぐきの内部で炎症が進行しているサインであり、放置や自己処置によって症状が悪化するおそれがあります。

【マンガ】歯茎から膿が出るのは危険?自分で押し出すのはNGな理由と正しい対処法

【マンガ】歯茎から膿が出るのは危険?自分で押し出すのはNGな理由と正しい対処法この記事はこんな方に向いています

歯茎から膿が出て痛みや腫れがある方

- 膿を自分で押し出していいのか不安な方

- 再発を繰り返して困っている方

- 歯科医院での治療内容を知りたい方

この記事を読むとわかること

- 歯茎から膿が出る原因と危険性

- 自分で膿を出してはいけない理由

- 放置した場合に起こるリスク

- 歯科での治療法と再発予防のポイント

目次

なぜ歯茎から膿が出るの?原因を正しく知ることが大切

歯茎から膿が出る原因の多くは、歯の根や歯周組織に細菌が感染して炎症を起こしていることです。原因を特定せずに放置すると、炎症が拡大し歯を失う危険もあります。

膿は「感染」のサイン。原因を見極めることが第一歩です。

主な原因

- 歯周病(歯周炎) → 歯垢や歯石の蓄積により、歯ぐきや骨が炎症を起こす。

- 根尖性歯周炎(歯の根の感染) → 虫歯の放置などで、歯の神経が死んで感染が広がる。

- 被せ物や詰め物の隙間感染 → 適合が悪く細菌が侵入。

- 外傷や強い噛みしめ → 歯根や歯ぐきに負担がかかり炎症を引き起こす。

これらの原因に共通しているのは、細菌感染と免疫反応による炎症です。膿はその結果として体が「異物を排出しよう」とする反応であり、単なる汚れではありません。

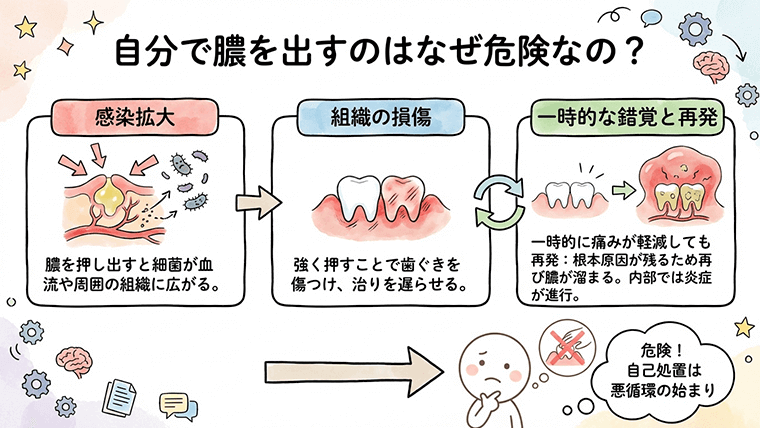

自分で膿を出すのはなぜ危険なの?

歯茎を押して膿を出す行為は、感染を広げる原因になります。内部の炎症が悪化し、顎骨や全身へ影響を及ぼすこともあります。

膿を出しても治ったわけではありません。危険な悪循環を招きます。

自己処置の危険性

- 感染拡大 → 膿を押し出すと細菌が血流や周囲の組織に広がる。一時的に痛みが軽減しても再発:根本原因が残るため再び膿が溜まる。

- 組織の損傷 → 強く押すことで歯ぐきを傷つけ、治りを遅らせる。たとえ膿が減ってスッキリしても、それは「一時的な錯覚」です。内部では炎症が進行し、後により強い痛みや腫れを伴うことがあります。

放置するとどんなリスクがある?重症化のサインとは

膿を放置すると、炎症が歯の根や骨にまで達し、歯の喪失や顎骨炎、さらには全身疾患のリスクまで広がります。

膿を放置すると、歯だけでなく全身にも悪影響が及びます。

放置による主なリスク

- 歯を支える骨が溶ける(歯槽骨吸収)

→ 歯がぐらつき、最終的に抜け落ちることも。 - 膿の袋(嚢胞)が大きくなる

→ 顔の腫れや発熱を伴うこともある。 - 顎骨炎・副鼻腔炎・敗血症

→ 細菌が広がると命に関わる重症感染に発展。

もし次のような症状がある場合は、早急に歯科を受診しましょう。

- 強い痛みや腫れが続く

- 膿のにおいがする

- 熱や倦怠感を伴う

- 飲み込みや開口に違和感がある

これらは体が「危険信号」を出している状態です。

歯科医院ではどんな治療をするの?

【図解】歯科医院ではどんな治療をするの?

【図解】歯科医院ではどんな治療をするの?歯科では、感染源を特定し、膿を安全に排出したうえで炎症をコントロールします。根管治療や歯周治療など、原因に合わせた治療が必要です。

膿を出すだけでなく、「原因を除去する治療」が行われます。

主な治療法

- 歯周病が原因の場合

→ 歯石除去、歯垢の清掃、必要に応じて歯周外科手術。 - 歯の根の感染が原因の場合

→ 根管治療(神経を取り、感染部を消毒・充填)。 - 膿が大きく溜まっている場合

→ 切開排膿をして圧を下げ、抗菌薬を併用。 - 被せ物・詰め物の不適合がある場合

→ 修正・再治療で細菌の侵入経路を断つ。

膿は結果にすぎません。治療の目的は、「なぜ膿が出たのか」という原因の除去です。適切な処置により、再発を防ぎ、歯の寿命を守ることができます。

原因別の治療法とポイント一覧

歯茎から膿が出るといっても、原因は1つではありません。下の表に、原因ごとの主な症状と治療法をまとめました。ご自身の症状に近いものがあれば、早めの受診をおすすめします。

| 原因 | 主な症状 | 治療内容 | 治療の目的 |

|---|---|---|---|

| 歯周病(歯垢・歯石による炎症) | 歯ぐきの腫れ・出血・膿 | スケーリング(歯石除去)、歯周外科 | 感染源を除去し歯ぐきを健康に戻す |

| 根尖性歯周炎(歯の根の感染) | 噛むと痛い・歯茎から膿・歯が浮く感覚 | 根管治療(神経除去と消毒) | 根の内部の細菌を完全に除去 |

| 膿瘍・嚢胞の形成 | 歯ぐきの腫れが強く、発熱を伴う | 切開排膿、抗菌薬投与 | 圧を下げ炎症を抑える |

| 被せ物・詰め物の不適合 | 治療済みの歯の膿、違和感 | 再治療・再装着 | 細菌の再侵入を防ぐ |

| 強い噛みしめ・歯ぎしり | 朝の顎の痛み・歯の違和感 | 噛み合わせ調整、ナイトガード | 歯根への負担を軽減 |

この表により、「自分の膿の原因はどれか」「どんな治療が必要か」を患者さんが直感的に理解できます。治療は膿を出すだけではなく、炎症の根本原因を取り除くことが再発防止のカギです。

再発を防ぐには日常のケアと定期健診が鍵

膿の再発を防ぐには、口腔内の清潔維持と、歯科医院での定期健診が欠かせません。日々の歯磨きだけでなく、生活習慣全体の見直しも重要です。

「原因を作らない生活」が再発防止のカギです。

再発予防のポイント

- 丁寧な歯磨きとデンタルフロスの習慣化

→ 歯垢を残さないことが歯ぐきの健康維持につながる。 - バランスの取れた食生活

→ 免疫力を保つことで炎症を起こしにくくする。 - 禁煙・ストレス軽減

→ 血流を良くし、歯ぐきの回復力を高める。 - 定期的な歯科健診(3~6か月ごと)

→ 早期発見・早期対応で重症化を防ぐ。

これらを続けることで、膿の再発だけでなく、歯周病や虫歯の予防にもつながります。「治療して終わり」ではなく、「予防して続ける」ことが本当のゴールです。

自然に治ることはある?

歯茎から膿が出る状態は自然に治ることはほとんどありません。膿が一時的に減ることはあっても、内部の感染や炎症は残ったままです。歯科での処置を受けないと再発や重症化の危険があります。

膿は自然に治らず、必ず歯科での治療が必要です。

膿が出る状態は自然治癒しません

歯茎から膿が出るのは、体が「感染と戦っている」サインです。

体の免疫が一時的に炎症を抑えることはあっても、細菌そのものを完全に取り除くことはできません。

そのため、「痛みが引いた」「膿が止まった」と感じても、内部では炎症がくすぶり続けていることが多いのです。

理由:感染源が残っているから

膿の原因となる細菌の巣(感染巣)が歯の根や歯ぐきの奥に残っている限り、症状は再発します。

自然治癒しない主な理由は以下の通りです。

- 歯の内部は自己修復できない構造

→ 神経が死んだ歯は血流がないため、免疫細胞が届かない。 - 歯垢や歯石が再感染を引き起こす

→ 毎日の歯磨きだけでは完全に除去できないことが多い。 - 膿の出口が塞がると炎症が悪化

→ 排膿されないまま内部に膿が溜まり、腫れや痛みが再発する。

一時的に落ち着いても再発するケース

- 「膿が出てスッキリした」あと、数日?数週間後に再び腫れる。

- 「痛みがなくなった」と安心して放置したら、数か月後に歯がぐらついた。

- 膿が出ていた歯の根に、後から膿の袋(嚢胞)が形成された。

これらはすべて、感染源が残ったままの自然経過による再発例です。一見落ち着いて見えても、内部の炎症は確実に進行しています。

早めの受診が歯を守る最善の方法

歯科医院では、レントゲンやCTで内部の感染状態を確認し、

根管治療や歯周治療で細菌を根本から除去します。早期に対応すれば、歯を抜かずにすむ可能性が高くなります。

放置より「早めの受診」が治癒への近道

膿が出ている状態は、体が「助けを求めている」サインで、自然治癒を期待して放置するのは危険です。症状が軽いうちに治療すれば、歯を残せる確率が格段に上がります。

まとめ

膿が出たら迷わず歯科医院へ

歯茎から膿が出るのは、口腔内で深刻な炎症が進行しているサインです。自分で押し出したり、市販薬でごまかしたりするのは危険です。原因を正確に見極め、歯科で適切な治療を受けることが最も安全で確実な方法です。

膿を繰り返さないためには、日常のケアと定期健診を欠かさず続けましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会