インプラントの治療後に噛み合わせが悪くなることはある?

インプラントの治療後に噛み合わせが悪くなることがあります。インプラントは顎の骨にしっかり固定されるため基本的には安定して噛めますが、埋入位置や高さの微妙なズレ、周囲の歯の移動、顎関節や生活習慣の影響などで噛み合わせが変化することがあります。

この記事はこんな方に向いています

- インプラント治療後に噛みにくさや違和感を感じている方

- 治療からしばらく経って噛み合わせが変わった気がする方

- 顎やこめかみに疲れや痛みを感じることがある方

- インプラントを長く快適に使い続けたい方

この記事を読むとわかること

- インプラント治療後に噛み合わせが悪くなる主な原因

- 噛み合わせのズレが全身に与える影響(顎関節症・肩こり・頭痛など)

- 噛み合わせトラブルを防ぐための日常ケアと定期健診の重要性

- 違和感が出たときの適切な対処方法

噛み合わせはわずかなズレでも全身に影響するほど繊細です。この記事では、インプラント治療後の噛み合わせトラブルの原因と予防法を詳しく解説し、長く快適に使い続けるためのポイントをお伝えします。

▼インプラントとは?についてはこちらで詳しく解説しています。

インプラント治療後の噛み合わせの変化とは?

インプラントは顎の骨に埋め込んで固定するため、基本的には天然歯のようにしっかりと噛めるようになります。しかし稀に、「以前よりも歯の一部がぶつかる感じがする」などの違和感が起こることがあります。

以下のような要因により、治療後に噛み合わせが悪くなることがあります。

位置や高さの微妙な違い

- 上部構造の高さが周囲と合わない場合、噛み合わせに違和感が生じることがあります。

特に奥歯のインプラントでは、噛む力が集中するため、わずかなズレが大きな影響を及ぼすことがあります。また、対合する歯が天然歯だった場合、天然歯の歯根膜は髪の毛1本が挟まっているだけでも違和感に気づく優秀なセンサーですので、本当に僅かな違いでも違和感と感じることがあります。

しかし、違和感があるからと対合する歯を削る場合に削り過ぎてしまうと、違和感はなくなったとしても隙間があいてしまい、きちんとかみ合っていないということも起こり得ますので、注意が必要です。

担当医は削り過ぎを警戒しますので、ほんの少ししか削ってくれず、微妙な違和感が消えないということも起こりますが、噛み合わせは根気よく調整していく必要があります。

周囲の歯の動き

- 天然歯は少しずつ移動する性質があるため、時間が経つにつれて噛み合わせがズレることがあります。特に加齢や歯周病によってずれる傾向があります。

- 歯が移動すると、インプラントの周囲に隙間や段差が出来、食べ物が詰まりやすくなることもあります。

顎関節の影響

- インプラントの噛み合わせが悪いと、無意識のうちに顎をずらして噛むようになることがあります。それを続けていると顎の位置が変わり、顎関節に負担がかかります。

- 長期間ズレた状態が続くと、顎関節症のリスクが高まり、お口の開閉時の違和感や痛みにつながることがあります。

さらに、治療後の噛み合わせの変化は以下のような状況によって起こることがあります。

インプラントを複数本入れた場合

- 片側に複数本のインプラントを入れた場合、咬合バランスが崩れやすくなります。

- 噛むときの力の分配が不均等になり、過剰な負担がかかることがあります。

噛み合わせが元々不正咬合だった場合

- 治療前から不正咬合があった場合、インプラントによって噛み合わせが変わることで、違和感を覚えることがあります。

- インプラントを適切な位置に配置することが重要ですが、調整が必要になることもあります。

歯ぎしりや食いしばりの癖がある場合

- 無意識のうちに歯ぎしりをしている方は、インプラントに過度な力が加わるため、噛み合わせがズレやすくなります。

- 就寝時にマウスピースを使用することで、インプラントや顎への負担を軽減することができます。

このように、普段は当たり前の感覚としてあまり意識されていないと思いますが、噛み合わせはとても繊細な感覚として感じられます。こうした変化が起こることで、治療後に噛みにくさを感じることがあるのです。そのため、治療後の定期的なチェックと噛み合わせの微調整が大切になります。

ブラキシズム(歯ぎしり等)による非機能的な負担にも十分な注意が必要「インプラントの咬合を追考する」(日本口腔インプラント学会誌)

インプラントの噛み合わせが悪くなる原因

| 原因の例 | 具体的な状況 | 患者さんが感じやすい兆候 |

|---|---|---|

| インプラントの位置ズレ | 骨の吸収や技術的な誤差で理想の位置からずれる | かみしめた時の違和感、隣の歯との段差 |

| 対合歯の伸び上がり | 長期間かみ合う歯がなかった場合、歯が伸びてくる | 一部の歯だけ当たって痛い、顎が疲れる |

| 噛み合わせの調整不足 | 被せ物を装着した際の高さ調整が不十分 | 話す・食べるときにうまく噛めない |

| 周囲の歯の移動 | 他の歯が動いてインプラントとズレが生じる | 食べ物が詰まりやすい、噛み合わせが変わった気がする |

インプラント治療後に噛み合わせが悪くなる主な原因として、次のようなものが挙げられます。

1. インプラントの位置や高さが適切でない

上部構造が周囲の歯と適切に噛み合っていないと、噛み合わせにズレが生じやすくなります。特に、

- 被せ物の高さが高すぎる → 強く当たりすぎる

- 被せ物の高さが低すぎる → 反対側の歯に負担がかかる

このような状態になると、噛みにくさだけでなく、顎関節への負担が増してしまうことがありますので、我慢してその状態で噛み続けることのないよう、気になる部分は必ず担当医に伝えましょう。

2. 天然歯とのバランスの崩れ

インプラントは人工歯のため、天然歯のように移動することはありません。しかし、周囲の天然歯は少しずつ動くことがあるため、治療直後は問題がなくても、時間が経つにつれて噛み合わせがずれてしまうことがあります。

3. 噛み合わせの調整不足

インプラント治療後、最初のうちは噛み合わせが安定しないことがあります。そのため、定期的な噛み合わせのチェックと調整が必要です。噛み合わせがズレたまま放置すると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 顎関節症のリスクが高まる

- 反対側の歯に過度な負担がかかる

- インプラント自体にダメージが及ぶ

咬合調整が不十分だと、インプラントや周囲の骨に負担がかかり、長期的な安定性に影響する。「インプラントの咬合付与について」(日本口腔インプラント学会)

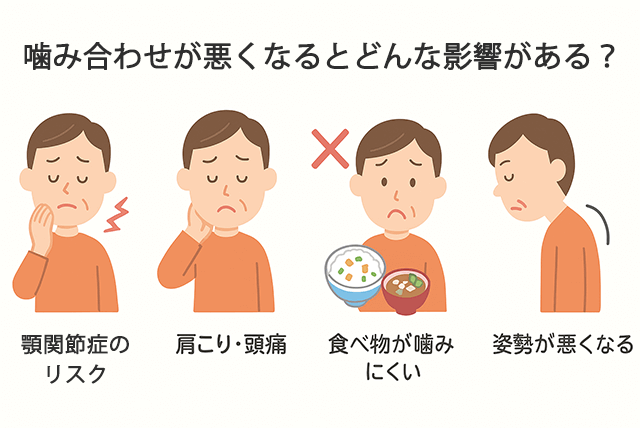

噛み合わせが悪くなるとどんな影響がある?

噛み合わせが悪いまま放置すると、以下のような影響が出ることがあります。

顎関節症のリスクが高まる

- 噛み合わせがズレることで、顎の関節に負担がかかり、痛みや開閉時の違和感が生じることがあります。

- 顎関節に過度な負担がかかると、口の開閉が困難になり、慢性的な痛みを引き起こすこともあります。

- 一旦顎関節症を発症すると、治療は困難になりますので、悪化する前に噛み合わせを整えましょう。

肩こりや頭痛の原因になる

噛み合わせのズレが全身のバランスを崩し、肩こりや頭痛を引き起こすことがあります。

長期的に噛み合わせがずれていると、姿勢の悪化にもつながる可能性があります。身体に歪みが起こって、それが何年も続くと、膝や股関節が痛くなることもあります。身体の歪みは加齢とともに治りにくくなりますので、早めに歪みを治して身体のバランスを整えましょう。

インプラントに負担がかかる

- 噛む力が一部に集中すると、インプラントの耐久性が低下し、破損のリスクが高まります。

- インプラント自体の寿命を短くしてしまう可能性があるため、定期的な調整が必要です。

インプラントは頑丈に出来ていますが、噛む力を全体で受け止めることが出来ずに、一部分だけに偏った力がかかることで、劣化が早まることがあります。同時に、埋まっている骨の部分に対しても良くない影響があります。

噛みにくさによる食事の制限

- 噛み合わせが悪いと、硬いものが食べづらくなり、食事のバランスが偏ることがあります。

- 消化にも影響を与え、胃腸の負担が増えることがあります。

食べ物を十分に咀嚼することが出来ないと、つい塊のままで飲み込むことにもなってしまいます。その場合、胃腸に負担がかかって胃痛を起こすことがありますので、注意しましょう。

精神的なストレスの増加

- 噛みにくさや痛みが続くと、食事の楽しみが減り、ストレスを感じることがあります。

- 長期間ストレスが続くと、睡眠の質の低下や集中力の低下につながることもあります。

このように、噛み合わせが悪くなることによる影響は、単に「噛みにくい」という問題にとどまらず、全身の健康にも様々な影響を与える可能性があります。そのため、違和感を感じた場合は、できるだけ早く歯科医院で診てもらうことが重要です。

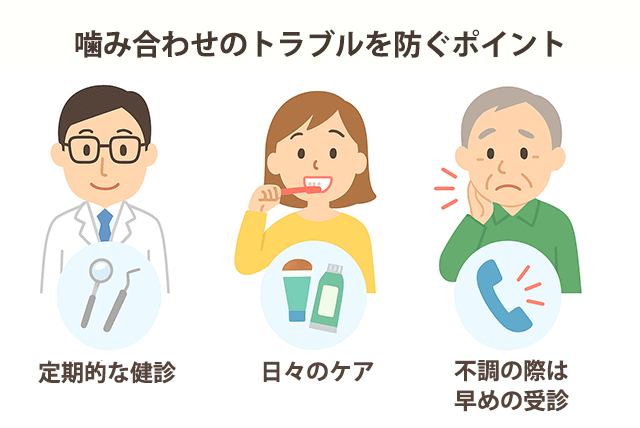

噛み合わせのトラブルを防ぐためのポイント

噛み合わせが悪くなると様々なトラブルが起こる可能性がありますので、それらを防ぐことが大切です。噛み合わせが悪くならないようにするためには、次のような対策が有効です。

1. 定期的な健診を受ける

治療後は、半年~1年に1回は歯科医院で噛み合わせのチェックを受けることが大切です。小さなズレでも早めに調整することで、大きなトラブルを防ぐことができます。

2. 早めに違和感を伝える

治療後に少しでも噛みにくさを感じたら、すぐにクリニックに相談しましょう。放置するとズレが悪化し、修正が難しくなることがあります。

3. 周囲の歯の健康を守る

インプラントの噛み合わせは、周囲の天然歯にも影響を受けます。歯垢をしっかり除去し、歯磨きやフロスを使って清潔な状態を保つことで歯周病を防ぐことも大切です。

4. 顎の違和感がある場合は早めに対応する

顎に痛みや違和感がある場合は、噛み合わせがズレている可能性があります。早めに診察を受けることで、症状の悪化を防ぐことができます。

まとめ

治療後に噛み合わせが悪くなるケースは、適切な調整や定期的なメンテナンスで防ぐことができます。以下のポイントを意識して、快適な噛み合わせを維持しましょう。

- 噛み合わせの違和感がある場合はすぐに歯科医院へ相談

- 定期的な健診で噛み合わせのチェックを受ける

- 周囲の歯の健康を保つことで、噛み合わせの変化を防ぐ

インプラントは適切に管理すれば長く快適に使える治療法です。噛み合わせのトラブルを防ぐためにも、定期的なチェックを欠かさずに行いましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会