「インプラントがぐらついてきた…これって治せるの?」

そんな不安を抱えている方へ。このコラムでは、インプラントのぐらつきが起きる理由や治療の可否、放置することで起こるリスク、そして受診のタイミングまで詳しく解説します。

この記事はこんな方におすすめ

- インプラント治療後に違和感やぐらつきを感じる方

- ぐらついたインプラントを放置してよいのか悩んでいる方

- インプラント治療を検討中で、リスクについて知っておきたい方

この記事でわかること

- インプラントのぐらつきの原因

- ぐらつきが治る可能性のあるケースとないケース

- 適切な治療法や歯科医院を受診すべきタイミング

目次

インプラントのぐらつきは治るのか?

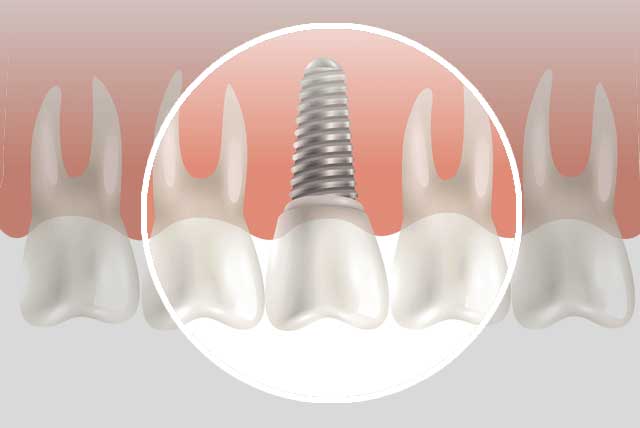

インプラントのぐらつきが治るかどうかは「原因」によります。人工歯のパーツがゆるんでいるだけなら修復可能なケースが多いですが、インプラント体自体が骨から離れている場合は、治療や再手術が必要になることもあります。

ぐらつきの原因によっては治療可能ですが、インプラント体の撤去が必要な場合もあります。

インプラントがぐらついたからといって、必ずしも失敗というわけではありません。問題が上部構造(被せ物)やネジにあれば、比較的簡単に治すことができます。

しかし、骨との結合が失われていると「インプラント周囲炎」などの深刻な問題が起きている可能性があり、専門的な治療が必要です。

ぐらつきの原因によって対応は変わる

インプラントのぐらつきにはさまざまな原因があり、その要因によって治療方針は大きく異なります。正確な診断が重要です。

原因が異なれば治療法も変わります。

インプラントのぐらつきは、以下のような原因に分類されます。

- 被せ物やネジのゆるみ

- インプラント体と骨の結合が不十分

- インプラント周囲炎による骨の吸収

- 咬合力(かみ合わせ)のバランス不良

- 外傷や過剰な力がかかった場合

ぐらつきのタイプを見極めることが、適切な治療につながります。

関連ページ:インプラントの上部構造のトラブルの種類と原因

ぐらつきの原因と治療法をケース別に解説

どこに問題があるのかによって、対応策も異なります。代表的なパターンを知ることで、早期の対応が可能になります。

ぐらつきのタイプごとに治療方法が異なります。

| 症状・原因 | 対応方法 | 治る可能性 |

|---|---|---|

| 被せ物のゆるみ | ネジ締め直し・再装着 | 高い |

| インプラント周囲炎(軽度) | 歯垢除去・抗菌処置 | 高い |

| インプラント周囲炎(重度) | 骨再生・再埋入の検討 | 状況による |

| インプラント体の脱落 | 再手術の可能性あり | 低め |

| 咬合異常 | 調整・マウスピース装着 | 高い場合も |

「どの部分がぐらついているのか?」が判断のカギです。違和感を覚えたら、自己判断せずに歯科医院を受診しましょう。

より具体的な症状の見分け方を

実際に患者さんが「ぐらついているかどうか」を判断するのは難しいものです。

そこで、以下のような“ぐらつきサイン”があるかを確認してみてください:

- 噛むと痛みがある、ズキッとする

- 食事中に違和感があり、力が入りづらい

- 被せ物(人工歯)が左右に動く感覚がある

- 歯茎から膿が出る、口臭が気になる

- 押すと沈むような感覚がある

これらは「見えないぐらつき」が起きているサインの可能性があります。なかでも“噛むと痛い”や“歯茎の腫れ”がある場合は、インプラント周囲炎を疑う必要があり、放置するのは避けましょう。

関連ページ:インプラントを長持ちさせるための重要ポイント

もしインプラント周囲炎になってしまったら

インプラントのまわりの歯ぐきに炎症が起きる「インプラント周囲粘膜炎」は、早めに見つけて正しく歯垢を取り除くことができれば、治すことができます。

しかし、そのまま進行して「インプラント周囲炎」になると、あごの骨が少しずつ減ってしまい、自然に治ることはありません。

日本口腔インプラント学会と日本歯周病学会によると、インプラント周囲炎はインプラントを支える骨が溶け、インプラントと骨の結びつき(骨結合)がゆるんでいく治りにくい病気だとされています

つまり、一度骨が減り始めてしまうと、放っておいても元に戻ることはなく、進行を止めるための治療が必要です。

もしインプラント周囲炎をそのままにしておくと、歯周病と同じようにインプラントを支える土台が弱くなり、最終的にはインプラントが抜けてしまうおそれもあります。

さらに怖いのは、骨が溶けていくときに痛みなどの症状が出にくいことです。進行してはじめて、グラグラと動くような異変に気づくケースもあります。

ただし、骨の減りが軽いうちに見つかれば、炎症をおさえる治療やクリーニングで、インプラントをそのまま使い続けられる可能性があります。

一方、炎症がかなり進んでしまった場合には、自然に治すことは難しく、専門的な処置が必要になります。

出典: 「インプラント周囲炎に対する治療法」(日本口腔インプラント学会誌 36巻2号, 2017年)

インプラントの「ぐらつき」が示すもの – どの段階なら治せるか?

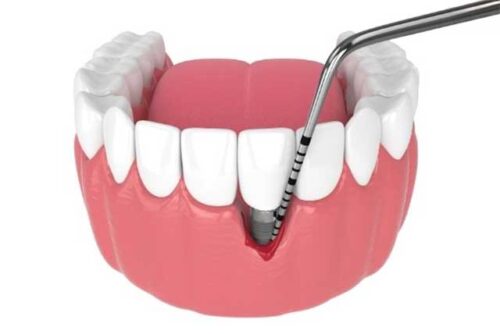

インプラント治療のあとで、インプラント本体がグラグラと動く状態になってしまった場合、それは骨との結びつき(オッセオインテグレーション)が失われていることを意味し、かなり深刻なサインです。

日本口腔インプラント学会などの専門機関でも、インプラント体に動き(ぐらつき)が確認された場合は、骨との結合がすでに崩れていると考えられ、インプラントの早めの撤去(除去)が勧められるとしています。

また、学会誌でも「インプラントに動きがある=重度のインプラント周囲炎」とされ、治療として取り外すことを前提に考えるべき状態と位置づけられています。

つまり、インプラントそのものが動いている段階では、再び固定するのは難しく、ほとんどの場合で再治療を検討する必要があるということです。

とはいえ、「ぐらつき」を感じても、必ずしもインプラント本体に問題があるとは限りません。

たとえば、次のようなケースでは比較的簡単に治せることもあります。

- 被せ物のネジがゆるんでいる

- アバットメント(インプラントと被せ物をつなぐ部品)が外れかけている

このような場合は、部品の締め直しや交換でぐらつきが解消することもあります。

一方で、以下のようなケースでは、より注意が必要です:

- インプラントの周囲に炎症が起きて、骨が溶け始めている

- 手術後にインプラントと骨がしっかり結合していなかった

このようなときは、インプラント自体が不安定になっている可能性があるため、すぐに歯科医院で詳しく診てもらうことが大切です。

もし、骨の減りがごくわずかで、インプラントがまだしっかり固定されている段階であれば、清掃や薬による治療でぐらつきの進行を止め、インプラントを守れることもあります。

しかし、指で押して明らかに動いているような状態は、重度の炎症が進行しているサインです。この場合は、インプラントを取り外して治療しなおす必要があるケースが多くなります。

ぐらつきが大きいほど、インプラントをそのまま使い続けるのは難しく、最終的には自然に抜け落ちてしまう可能性もあります。ですので、「あれ?ちょっとグラグラするかも」と感じた時点で、できるだけ早く歯科医院で診てもらうことがとても大切です。

早期発見と治療が、インプラントを長持ちさせるカギになります。

放置するとどうなる? リスクも知っておこう

ぐらつきを放っておくと、炎症が進行し、骨吸収やインプラントの脱落にまでつながるリスクがあります。

放置は危険。状態を悪化させます。

本文:

インプラントのぐらつきを放置してしまうと…

- 周囲の骨が炎症で吸収される

- 歯茎が腫れ、出血や膿が出る

- 隣接する歯にも悪影響が及ぶ

- インプラントが抜け落ちる

その結果、再治療に時間も費用もかかることになります。少しでも異変を感じたら、早めに歯科医院に相談することが大切です。

再治療になった場合のリスクとコストの増加

ぐらつきを放置した結果、インプラント体が抜け落ちたり、骨が著しく減ってしまった場合には、「再治療」が必要になります。

再治療に必要な処置には以下のようなものがあります。

| 処置内容 | 概要 | 費用目安(自費) |

|---|---|---|

| インプラント撤去 | 抜去手術 | 約5〜10万円 |

| 骨造成(GBR) | 減った骨を再生 | 約5〜15万円 |

| 再埋入手術 | インプラントを再び入れる | 約30〜50万円 |

その結果、最初のインプラント費用以上にコストがかかることもあります。

また、骨の状態によっては再埋入ができない場合もあるため、早期発見と早期治療が非常に重要です。

ぐらつきを感じたときの対処法と受診の目安

自己判断でネジをいじったり、市販の薬で済ませたりせず、まずは歯科医院で診断を受けることが重要です。

すぐに歯科医院で診てもらいましょう。

対処のポイント

- 強くかまず、反対側でそっと噛む

- インプラント部分を無理に触らない

- 痛みが強ければ鎮痛剤で対応(市販薬OK)

- 最短で歯科医院に連絡を

早期対応によって、簡単な治療で済む可能性が高まります。

インプラントを長持ちさせる日常ケアのポイント

ぐらつきを防ぐには、日々のケアと定期的な健診が不可欠です。インプラントは「治療して終わり」ではなく、「治療後の管理」がカギになります。

日常のケアと健診がぐらつき予防に有効です。

セルフケアの基本

- 丁寧な歯磨きを毎日行う(歯垢を残さない)

- フロスや歯間ブラシで隙間の清掃を

- 禁煙する(インプラントの炎症リスクが高まるため)

- 定期的な健診で歯科医に診てもらう

こうした習慣が、インプラントの健康を長期間守ることにつながります。

インプラントは“天然歯と違う”からこそ丁寧にケアを

インプラントは虫歯にはなりませんが、歯周病の一種である「インプラント周囲炎」にはかかります。しかも、天然歯よりも進行が早く、“気づいたときには骨が大きく吸収されている”というケースも。

その理由

- インプラントには天然の歯根膜がないため、炎症に対する防御力が弱い

- 感覚神経が少ないため、痛みなどに気づきにくい

- 歯磨きのしにくい構造があると、歯垢が溜まりやすい

歯磨きだけでなく、以下のような補助的なケアも検討しましょう。

- 歯間ブラシ → ブリッジ型のインプラントに有効

- タフトブラシ → 細かい隙間に届く先端が便利

- 洗口液 → 歯垢や細菌の減少をサポート

さらに、歯科医院でのプロフェッショナルケア(エアフロー、PMTC)や定期的なレントゲン撮影により、インプラント周囲の骨の変化を早期に察知できます。

まとめ

インプラントのぐらつきは、必ずしも「治らない」わけではありません。原因に応じて対応すれば、しっかり治療できるケースも多くあります。不安を感じたらすぐに歯科医院で相談し、必要な処置を受けましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会