監修・執筆:大阪インプラント総合クリニック 歯科医師 松本 正洋

インプラントは歯ぎしりでダメになる?

インプラントは「第二の永久歯」とも呼ばれるほど強度がある治療法ですが、歯ぎしり(ブラキシズム)があると注意が必要です。

強い力が持続的に加わると、

インプラント体と骨の結合が不安定になる

被せ物が割れる

ネジが緩む、外れる

といったトラブルのリスクが高まります。

特に就寝中の無意識の歯ぎしりは自覚がないため、気づかないうちにインプラントへ負荷をかけてしまうことも。

目次

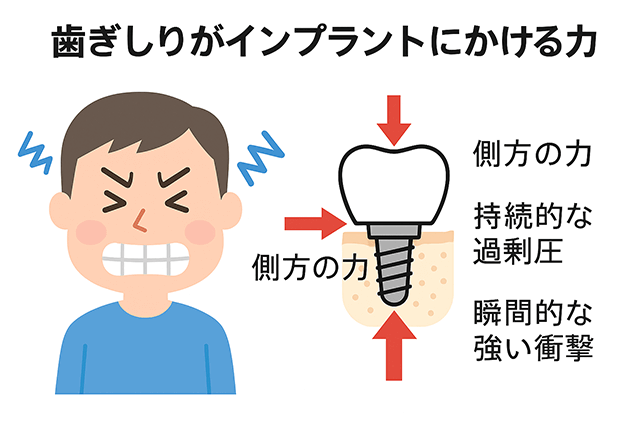

歯ぎしりはインプラントにどのような力をかけるのか?

歯ぎしり(ブラキシズム)は、インプラントにとって“静かなる脅威”とも言える存在です。というのも、歯ぎしりがインプラントにかける力は、普通の咬合力とは異なり、持続的かつ異常な方向からの力なんです。

では具体的に、どんな力がかかるのか見てみましょう。

歯ぎしりによって加わる代表的な力

側方(横方向)の力

→ 天然歯と違い、インプラントには歯根膜がないため、横揺れに対してクッション性がなく、負担がダイレクトに伝わる。

持続的な過剰圧

→ 就寝中に何十分〜何時間も持続する「噛み締め」がインプラントと骨の結合部分(オッセオインテグレーション)にストレスを与える。

瞬間的な強い衝撃

→ 起きている間の食いしばりや怒りなどによる噛み締めも、瞬間的に大きなダメージとなることがある。

一方向への集中負荷

→ 噛み合わせが不均等だと、一部のインプラントだけに負担が集中してしまい、緩みや脱落、被せ物の破損に繋がる。

なぜこの力が問題になるのか?

インプラントは天然歯と違い、「歯根膜」がありません。歯根膜は、噛む力を吸収・分散してくれるクッションのような役割を果たします。

でもインプラントにはこのクッションがないため、力が加わるとそのまま骨に伝わってしまい、マイクロクラック(小さなひび)や骨吸収の原因になります。

さらに、横方向の力には特に弱く、グラつき→炎症→脱落という負のサイクルを引き起こすリスクも…。

こんなときは注意!

朝起きたときにあごがだるい・痛い

被せ物が頻繁に欠ける・外れる

健診でインプラントのぐらつきを指摘された

こういった症状があれば、歯ぎしりによる力がかかっている可能性大。早めの対処が大事です!

歯ぎしりはただのクセと思われがちだけど、インプラントにはかなりの負荷を与えてしまいます。

特に横方向の力や長時間の圧は、インプラントの弱点を突くようなダメージになりやすいから、気づかぬうちにトラブルを起こしてしまうことも。

ナイトガードの装着や噛み合わせの調整など、早めの対策でしっかり守っていきましょう。

インプラントと歯ぎしり(ブラキシズム)のリスク・対策 歯科インプラント治療指針(出典元:厚生労働省)

放置するとどうなるのか:インプラントへのダメージ

歯ぎしりを放置した場合、以下のような症状が現れることがあります。

インプラント体が揺れる・動く

→ 骨との結合が弱まり、脱落のリスクが出てきます。

被せ物が欠ける・割れる

→ 噛む力を受ける部分にヒビが入り、最悪再治療が必要になります。

周囲の歯や骨にも悪影響

→ 健康な歯や骨にも過剰な力が加わり、歯周病の進行リスクが高まります。

このように、歯ぎしりを放置することは、インプラントだけでなくお口全体にとっても危険なんです。

歯ぎしり対策でインプラントを守る方法

歯ぎしりがあっても、しっかりと対策を取ることでインプラントを守ることは十分可能です。

以下のような方法が有効です。

ナイトガード(マウスピース)の使用

→ 就寝中の歯ぎしりからインプラントや被せ物を物理的に守る装置です。

かみ合わせの調整

→ 不正咬合があると噛み合わせに偏りが出やすく、歯ぎしりが強くなるため、調整を行います。

ストレスケアや生活習慣の見直し

→ ストレスが原因で歯ぎしりが悪化することがあるため、睡眠やリラックス習慣の見直しも大切です。

これらの対策を取り入れることで、インプラントの寿命を延ばすことができるんです。

事例紹介:歯ぎしり対策で長持ちしたケース

ある50代の男性患者さんは、強い歯ぎしりがあるにもかかわらず、10年以上インプラントを良好な状態で維持されています。

この方は以下のようなケアを続けています。

- 毎晩ナイトガードを装着

- 半年に1回の定期健診でのチェック

- 歯磨きや歯垢ケアも丁寧に継続

このように、適切なメンテナンスと予防ケアがあれば、歯ぎしりがあっても長期的に良好な状態を保つことが可能です。

歯ぎしりのある人でもインプラント治療は可能?

もちろん、歯ぎしりのある患者さんでもインプラント治療は可能です。ただし、

- 術前の診断とカウンセリングが重要

- 術後のケア計画が不可欠

といった点に注意が必要です。

特にインプラントの埋入位置や角度、被せ物の設計を工夫することで、歯ぎしりによるリスクを減らすことができます。

歯ぎしりの有無をどうやって見つける?自覚がなくても要注意!

多くの患者さんは「自分に歯ぎしりなんてない」と思いがちですが、実は無意識のうちに歯ぎしりや噛み締めをしているケースがとても多いです。とくに就寝中は自分で気づきにくく、症状が出てから気づくことも。

歯ぎしりのサインチェック:

□ 朝起きるとあごがだるい・こっている

□ 被せ物や詰め物が頻繁に壊れる・取れる

□ 頬の内側に噛み跡がある

□ 舌に歯型のような跡がある

□ 家族に「寝てるときギリギリ音がする」と言われた

これらのサインがある人は、歯科医院での精密な検査やかみ合わせ診断を受けることが大切です。

特にインプラント治療前には、かみ合わせの評価や歯ぎしりの傾向を把握した上で治療計画を立てることがトラブル予防に直結します。

インプラントが壊れたときの対処法とは?焦らないための知識

インプラントはとても頑丈に作られていますが、それでも歯ぎしりや外傷などで壊れてしまうことはゼロではありません。ただし、「壊れた=もうダメ」ではないので、落ち着いて対処することが大切です。

ここでは、「インプラントのどこが壊れるのか?」「どう対処すべきか?」をわかりやすくご紹介します。

よくある“壊れ方”とその対処法

被せ物が欠けたり割れたりした場合

→ 見た目に分かりやすく、「カチッと噛めない」「物が詰まる」といった違和感が出やすいです。

対処法: ほとんどの場合、被せ物のみの交換で済みます。

スクリュー(ネジ)が緩んでしまった場合

→ 噛むたびに“カタカタ”“ガクガク”するような感覚があります。

対処法: 締め直しやネジ交換で、修復可能なケースが多いです。

インプラント体が揺れている・外れてしまった場合

→ 骨との結合が失われた可能性があり、最も深刻なパターン。

対処法: 一度インプラントを撤去し、骨を再生させてから再治療を検討します。

壊れたときのNG行動

無理に噛み続ける

自分で外そうとする

ネットの情報だけで判断する

放置して放置して、歯科医院に行くのを先延ばしにする

これらは悪化や二次トラブルの原因になるので要注意!

インプラントが壊れたときにまずやるべきこと

異常を感じたらすぐにかかりつけの歯科医院に連絡する

→ 早期発見・早期対応が鍵!

壊れた部品を持参する(外れた被せ物など)

→ 修復できる可能性があるので、捨てずに保管して。

咀嚼を避けて反対側で噛むようにする

→ さらに悪化させないための一時的な工夫。

壊れても大丈夫、ちゃんと直せます

インプラントが壊れたときは、パニックにならずに冷静に対応することが大切です。ほとんどの場合、専門的な処置で修復が可能なので、あわてず歯科医院へ相談しましょう。

壊れ方によっては、被せ物だけのトラブルで済むこともありますし、仮にインプラント体がダメになっても、骨再生などを行えば再治療の選択肢もあるんです。

大事なのは「早めの受診」と「定期的な健診」で、小さな異常を見逃さないこと。インプラントは放っておくとダメージが大きくなることもあるから、ちょっとでも違和感を覚えたら遠慮せずプロに頼ってね。

まずは歯科医院で相談を!

歯ぎしりが気になる方、インプラントが不安な方は、まずは歯科医院で相談することが大切です。現在の状態をしっかり診断してもらい、自分に合った対策を取ることで、安心してインプラント治療を受けることができます。

まとめ

歯ぎしりがあるからといって、インプラント治療をあきらめる必要はありません。大切なのは、きちんと対策を取って、定期的なケアを続けること。

ナイトガードやかみ合わせ調整をうまく活用して、インプラントを長く健康に使っていきましょう!

医療法人真摯会

医療法人真摯会