オッセオインテグレーションとは何ですか?どういう仕組みでインプラントが骨と結合するのですか?

オッセオインテグレーションとは、インプラント体が顎の骨と直接結合する現象のことです。生体適合性の高いチタンが骨細胞と密着し、人工の歯根として安定する仕組みをいいます。

【マンガ】オッセオインテグレーションの仕組みとは?

【マンガ】オッセオインテグレーションの仕組みとは?この記事はこんな方に向いています

- インプラントが「骨とくっつく」とはどういう意味か知りたい方

- インプラントが長持ちする理由を理解したい方

- インプラント手術の安全性や信頼性に不安を感じている方

この記事を読むとわかること

- オッセオインテグレーションの正しい定義と仕組み

- 骨とチタンが結合する科学的なプロセス

- 結合が成功するための条件と注意点

- インプラントを長持ちさせるためのケア方法

目次

オッセオインテグレーションとは何?どんな仕組みなの?

オッセオインテグレーションとは、インプラント体と顎の骨が直接結合する現象のことを指します。生体適合性の高いチタンが骨細胞と密着し、歯の根の代わりとなることで、インプラントが安定します。この現象によって、インプラントは天然歯のような噛む力を発揮できるようになります。

オッセオインテグレーションは「骨とチタンの結合」によってインプラントを固定する仕組みです。

インプラント治療において「骨とくっつく」という表現の核心が、このオッセオインテグレーションです。インプラント体(主にチタン製)が顎の骨と直接一体化することで、強い噛む力にも耐えられる安定した土台が形成されます。

この現象を支えるのがチタンの「生体親和性」です。チタンは体内で拒絶反応を起こしにくく、骨の表面に骨芽細胞が増殖しやすいという特徴があります。やがて骨組織がインプラント表面を取り囲み、隙間のない強固な結合が形成されるのです。

参考サイト:歯科インプラント治療指針(厚生労働省)

チタンが骨と結合できる理由とは?

チタンが骨と結合できるのは、金属表面に形成される「酸化チタン膜」が関係しています。この膜が骨細胞の接着を促し、異物としてではなく体の一部として認識されるため、骨と安定した結合が可能になります。

チタン表面の酸化膜が、骨細胞を引き寄せて結合を強化します。

チタンは金属でありながら、体の中で拒絶されにくい特性を持ちます。これは、チタンが空気に触れることで瞬時に形成する「酸化チタン膜」が重要な役割を果たすためです。

この酸化膜は以下のような働きをします。

- 骨芽細胞(こつがさいぼう)の接着を促す

→ 骨形成を担う細胞がチタン表面に付着しやすくなります。 - 生体親和性を高める

→ 異物反応を抑え、体に馴染みやすい環境をつくります。 - 微細な表面構造を作り、骨の入り込みを助ける

→ インプラント表面をあえてザラつかせることで、骨が入り込みやすくなり、物理的な固定力が増します。

このように、チタンは単なる金属ではなく、「骨と生物学的に融合できる特殊な素材」として機能しています。

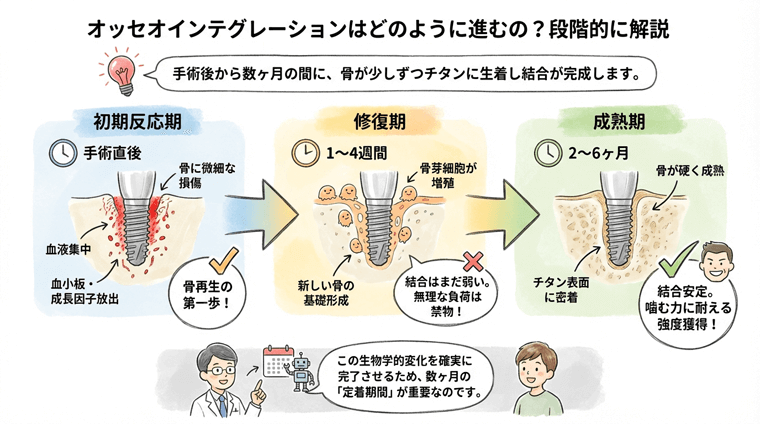

オッセオインテグレーションはどのように進むの?段階的に解説

オッセオインテグレーションは手術直後から数ヶ月かけて進行します。初期段階では血液成分がチタンに付着し、次に骨芽細胞が増殖、やがて新しい骨が形成されていきます。この一連の流れによって、インプラント体が顎の骨と一体化していきます。

手術後から数ヶ月の間に、骨が少しずつチタンに生着し結合が完成します。

オッセオインテグレーションの進行段階

1. 初期反応期(手術直後)

- 手術により骨に穴をあけ、インプラントを埋入すると、骨表面に微細な損傷が生じます。

- その部分に血液が集まり、血小板や成長因子が放出されます。

- これが骨再生の第一歩です。

2. 修復期(1〜4週間)

- 骨芽細胞が増殖し、インプラント表面に新しい骨の基礎が形成されます。

- この段階ではまだ結合は弱く、無理な負荷は禁物です。

3. 成熟期(2〜6ヶ月)

- 骨が硬く成熟し、チタン表面に密着していきます。

- 結合が安定し、噛む力に耐えられる強度を獲得します。

このように、オッセオインテグレーションは短期間で起こるものではなく、生体の自然な治癒反応を活かした段階的なプロセスです。医師が数ヶ月の「定着期間」を設けるのは、この生物学的変化を確実に完了させるためなのです。

オッセオインテグレーションが成功するための条件とは?

オッセオインテグレーションの成功には、インプラントの材質や表面性状、外科手技、患者さんの全身状態、そして術後の口腔衛生管理が関わります。これらの条件が整ってこそ、強固な骨結合が得られます。

材料・技術・健康管理の3要素が成功の鍵です。

成功のための主な条件

- 良好な骨質と骨量

→ 骨が薄すぎたり柔らかすぎたりすると、結合が不安定になります。 - チタンの表面処理技術

→ 近年では表面をサンドブラストや酸処理で加工し、骨との接触面積を増やす方法が一般的です。 - 外科的な精度と清潔な環境

→ 手術時に感染や過度な熱が加わると、骨の再生が阻害されるため、繊細な操作が求められます。 - 患者さんの全身状態

→ 糖尿病や喫煙習慣があると、血流が悪くなり骨結合が遅れることがあります。 - 適切なメンテナンス

→ 歯垢がたまるとインプラント周囲炎の原因となり、せっかくの結合が破壊されるおそれがあります。

つまり、オッセオインテグレーションの成功は「医師の技術」だけでなく、「患者さん自身の健康管理」と「清潔な口腔環境」が支えています。特にインプラント治療後は、定期的な健診と正しい歯磨きが不可欠です。

オッセオインテグレーションがうまくいかない場合は?

まれにオッセオインテグレーションが起こらず、インプラントが骨と結合しないことがあります。その原因は感染、骨質の不足、過剰な力、全身疾患などです。再治療や骨造成によって改善できる場合もあります。

失敗の主因は感染・骨量不足・強い負荷の3つです。

失敗の主な原因

- 感染(インプラント周囲炎)

→ 細菌感染が起きると、骨吸収が進み結合が途切れます。 - 骨量や骨質の不足

→ 骨が薄い部位ではインプラントが安定せず、結合が不十分になります。 - 過度な咬合圧(噛む力)

→ 治癒前に強い力がかかると、骨の再生が妨げられます。 - 全身疾患や生活習慣

→ 糖尿病・喫煙・免疫低下なども結合の妨げになります。

このような場合でも、再治療の選択肢はあります。

骨造成(GBR)によって骨量を増やしたり、治癒期間を延ばして再埋入を行ったりする方法がとられます。大切なのは、原因を正確に見極めた上で適切な対処を行うことです。

オッセオインテグレーションを長く維持するためのケアとは?

オッセオインテグレーションが完成した後も、口腔内の衛生状態が悪化すれば骨結合は壊れます。歯垢の管理や定期的な健診が、インプラントを長持ちさせる最大のポイントです。

清潔な口腔環境と定期健診が維持の鍵です。

毎日のセルフケアのポイント

- 丁寧な歯磨き

→ 専用のインプラントブラシやスーパーフロスを使い、歯と歯ぐきの境目を清掃します。 - マウスウォッシュの活用

→ 殺菌効果のある洗口液で細菌の繁殖を防ぎます。 - 食生活の見直し

→ 栄養バランスを整え、骨や歯ぐきの健康を維持します。 - 定期健診の受診

→ 歯科医院でのプロフェッショナルケアにより、歯垢や歯石の除去を行います。

オッセオインテグレーションは一度完成しても、炎症や歯周病菌によって簡単に破壊されることがあるため、油断は禁物です。毎日のケアと定期的なプロのチェックが、インプラントを長持ちさせる最大の秘訣です。

まとめ

オッセオインテグレーションの理解が成功の第一歩

オッセオインテグレーションは、インプラント治療の根幹をなす非常に重要な現象です。その仕組みを理解することで、インプラントがなぜ天然歯のように機能できるのか、そしてなぜ慎重なケアが必要なのかが明確になります。

- チタンと骨が自然に結合する「生体の力」がインプラントの安定を支えている

- 結合には数ヶ月かかり、適切な治癒期間が必要

- 成功には医師の技術だけでなく、患者さんの生活習慣が影響する

- 維持には歯磨き・健診・口腔衛生管理が欠かせない

オッセオインテグレーションは、科学と生体が融合した奇跡的な仕組みです。

その力を最大限に活かすためにも、治療後のケアを怠らず、歯科医師と二人三脚でインプラントを育てていく意識を持ちましょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会