監修・執筆:大阪インプラント総合クリニック 歯科医師 松本 正洋

オールオン4のメリット・デメリットとは?

オールオン4のメリットは、「少ないインプラント本数で身体への負担が少なく、費用も抑えられ、即日から噛めるようになる点」です。一方、デメリットは「すべての歯をまとめて支えるため故障時の修理が大変で、抜歯が必要であることやメンテナンスが不可欠な点」です。

この記事はこんな方に向いています

- オールオン4治療を検討している方

- 治療のメリット・デメリットを詳しく知りたい方

- 他の治療法との違いを比較して納得したい方

- 手術や治療のリスクを理解し不安を解消したい方

この記事を読むとわかること

- オールオン4の治療上のメリットとデメリットの具体的内容

- 他のインプラント治療や入れ歯との比較ポイント

- 治療の際に注意すべきリスクやケアの重要性について

目次

オールオン4とは?

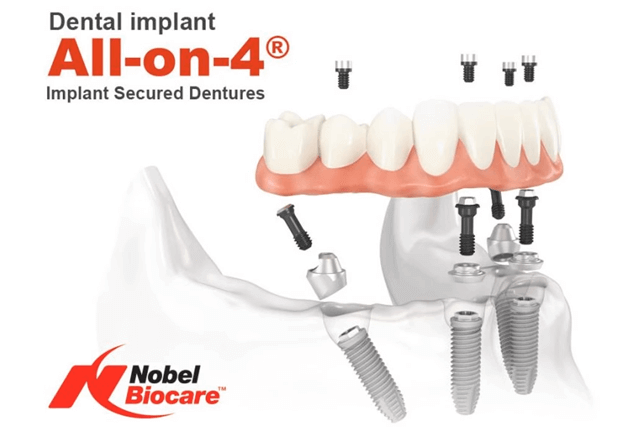

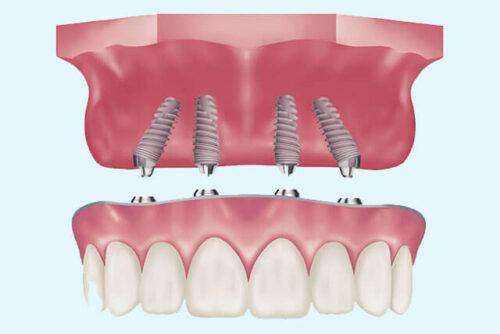

少ないインプラント本数で全体を支える、先進のインプラント治療法

オールオン4は、片顎あたり4~6本のインプラントで、12本分の人工歯を支える治療法です。従来のように1本ずつインプラントを埋めるのではなく、少ない本数で全体を固定することで、治療の負担や費用を抑えられるのが特徴です。

特に向いている方

- 総入れ歯に不満がある方

- 多くの歯を失っている方

- 顎の骨が少ないと言われた方

- できるだけ早く噛めるようになりたい方

オールオン4(オールオンフォー)とは、失った歯の見た目と機能を回復させるための歯科治療で、片顎あたり最少4本のインプラントで14本分の人工歯をつくることができます。

総入れ歯を使っている、または既に多くの歯を失っている方に推奨され、インプラントの埋入本数が少ないため、費用を抑えた形での治療が可能です。

骨の薄い方にも増骨なしで適用でき、機能性と審美性をかねそなえた治療であることから、入れ歯以外の方法として注目されています。

日本人の場合、欧米人に比べて顎の骨が小さく薄い傾向があるため、オールオン6(オールオンシックス)と呼ばれる方法で、インプラント6本で上部構造を支える場合もあります。

関連ページ:オールオン4とは?

オールオン4のメリット

自然な見た目としっかり噛める安心感。忙しい方にも人気の理由とは?

- 少ない本数でも高い安定性

- 手術当日に仮歯が入る

- 骨が少なくても対応できる可能性

- 治療期間が短い

- 見た目の自然さ

1. 少ない本数でも高い安定性

4本~6本のインプラントでも、奥の2本を斜めに埋め込む特殊な技術により、噛む力をしっかり支えられます。耐久性も高く、10〜20年使えることもあります。

特に、後方のインプラントを斜めに埋め込むことで、骨との接触面積を広げ、少ない本数でも強固な支えを確保できます。その結果、噛む力をしっかり支えられるため、耐久性が高く、長持ちしやすいのが特徴です。

2. 手術当日に仮歯が入る

「歯がない期間」がないのは、患者さんにとって大きな安心材料。

見た目が気になる期間もなく、手術当日から軽い食事や会話も可能です。

通常のインプラントでは、インプラントを埋め込んだ後、骨と結合するまでの3〜6ヶ月間は仮の入れ歯を使用することが一般的です。しかし、オールオン4では、手術当日に仮歯を装着できるため、「歯がない期間」がありません。

これにより、以下のようなメリットがあります。

- 見た目の改善 → 手術当日から歯が入るため、歯がない状態になることがなく、見た目のストレスを感じずに済みます。

- 食事や会話ができる → 固いものは避ける必要がありますが、手術当日からある程度の食事が可能です。

- 日常生活に支障が少ない → 入れ歯のように取り外しが不要で、自然に会話や笑顔を楽しむことができます。

この「手術当日に仮歯が入る」という点は、患者さんのQOL(生活の質)を大きく向上させるポイントのひとつです。

3. 骨が少なくても対応できる可能性

斜め埋入によって骨の厚みが少ない部分を避けることができるため、骨移植や増骨手術を回避できるケースが多いです。

オールオン4は、骨が不足している場合でも適用できることが多いです。奥歯に近い方のインプラントは長めの人工歯根を斜めに配置するため、上部構造を安定した力で支えます。

通常、インプラント治療では顎の骨が不足している場合、骨を増やす処置(GBR、サイナスリフトなど)が必要になることがあります。しかし、オールオン4では後方のインプラントを斜めに埋め込むことで、骨が少ない部分を避けてしっかり固定できるため、骨移植を回避できる可能性が高いのです。

これは特に、長年歯を失ったままでいた方や、入れ歯を長く使用して顎の骨が痩せてしまった方にとって、大きなメリットと言えます。骨移植をしない分、治療期間が短くなり、手術の負担も軽減されます。

4. 治療期間が短い

通常のインプラントは半年以上かかることもありますが、オールオン4は最短で数週間〜2ヶ月程度で完了することもあります。

さらに、即時負荷インプラント(手術当日に仮歯を装着する方法)に対応しているため、手術当日から食事や会話が可能です。このスピーディな治療は、忙しい方やできるだけ早く噛めるようになりたい方にとって大きなメリットになります。

5. 見た目が自然で美しい

口元のバランスを考慮して歯の色や形をデザインできるので、「入れ歯のように不自然」といった悩みが少ないのも魅力です。

患者さんの顔立ちや口元に合わせたデザインが可能

オールオン4では、患者さんの口の形や笑顔のバランスに合わせて歯の形や色を調整できます。そのため、入れ歯のように「不自然に見える」という心配が少なくなります。

歯茎の部分も含めて再現可能

従来の部分的なインプラントと異なり、歯茎の形も含めて人工的にデザインできるため、より自然な見た目になります。これは特に、歯を失った期間が長く、歯茎の形が変わってしまった方にとってメリットになります。

入れ歯のような違和感がない

入れ歯は歯茎に乗せる構造のため、話したり笑ったりしたときにずれることがありますが、オールオン4はしっかり固定されているため、そのような心配がありません。

こうした特徴から、オールオン4は「見た目も自然で、美しい口元を再現できる治療法」として注目されています。

オールオン4のメリットを改めて整理すると、以下のようになります。

- 安定性が高く長持ちする → しっかり固定され、10年以上の耐久性

- 短期間での治療が可能 → 4本のインプラントで済み、手術当日から噛める

- 増骨、骨移植が回避できる → 斜め埋入により骨が少なくても治療可能

- 手術当日に仮歯が入る → 歯がない期間がなく、すぐに日常生活に戻れる

- 見た目の自然さ → 審美性が高く、違和感がない

オールオン4は、短期間でしっかり噛めるようになり、自然な見た目も得られる治療法として、多くの患者さんに選ばれています。ただし、適応には個人差があるため、治療を検討される場合はクリニックでしっかり相談することが大切です。

デメリット

メリットだけで決めるのは危険!知っておくべき注意点とは?

- 入れ歯と比べると費用が高額

- メンテナンスが必要不可欠

- 適用条件に制限がある

- 外科手術のリスク

1. 入れ歯と比べると費用が高額

オールオン4は、保険適用外の自由診療となり、1顎で200〜300万円前後が一般的です。従来の入れ歯と比べると治療費が高額になります。このため、経済的な負担が大きくなる可能性があります。

2. メンテナンスが必要不可欠

オールオン4は、定期的なメンテナンスが必須です。適切なケアを怠ると、インプラント周囲炎などのリスクが高まり、インプラントが長持ちしませんので、必ずメンテナンスを受けるようにしましょう。

インプラント周囲炎などを防ぐためには、3ヶ月〜半年ごとの定期健診とクリーニングが必須です。自己ケアも大切!

3. 適用条件に制限がある

オールオン4は、全ての患者さんに適用できるわけではありません。重度の糖尿病や骨粗鬆症、喫煙習慣がある方などは、手術が受けられないことがあります。

4. 外科手術のリスク

オールオン4は外科手術を伴うため、感染症や出血、神経損傷などのリスクが存在します。手術前にこれらのリスクについて十分な説明を受けることが重要です。

オールオン4と従来のインプラント治療の比較

| 比較項目 | オールオン4 | 従来のインプラント治療 |

|---|---|---|

| インプラントの本数 | 片顎あたり4本 オールオン6の場合は6本 | 失った歯の数に応じてインプラントの本数が異なる |

| 治療期間 | 短期間(数ヶ月以内) | 長期間(6ヶ月以上) |

| 初期費用 | 高額だが、総入れ歯よりは低い | 高額(インプラントの本数に比例して費用が増加) |

| 適用条件 | 骨の薄い方や多くの歯を失った方に適用されることが多い | 骨密度が十分で健康状態が良好な場合に適用 |

オールオン4を選ぶ際の注意点とチェックポイント

後悔しないためには「情報+医師選び」がカギ!

カウンセリングで「不安をすべて出す」

手術前のカウンセリングは、患者さんの疑問や不安を解消するために重要です。費用が高額で外科手術を伴いますので、必ずカウンセリングで疑問点を質問して、解決しましょう。医師と十分にコミュニケーションを取り、納得した上で治療を受けることが大切です。費用、治療期間、仕上がりイメージなど、どんな小さなことでも質問を。

経験豊富な医師を選ぶ

オールオン4の成功は、医師の技術と経験に大きく依存します。信頼できる専門医を選ぶことが大切です。オールオン4の経験数や症例写真、資格の有無を事前に確認しましょう。技術差が結果に大きく影響します。

メンテナンス体制も確認

治療後もしっかりサポートしてくれる医院かどうかを見極めましょう。

【動画】人前で入れ歯を外したくないのでAll-on-4 にした患者さんの例

「人前で入れ歯を外すのが恥ずかしくて…でも今は堂々と笑えます」

All-on-4を受けた方のエピソードを動画でご紹介しています。

気になる方はぜひご覧ください!

まとめ

オールオン4は「生活の質を取り戻す治療法」

オールオン4は、

- 短期間で噛めるようになる

- 見た目も自然で若々しい印象に

- 骨が少なくても対応できる可能性あり

という大きなメリットがある一方で、費用や適応条件、術後のケアなど注意すべき点もあります。「自分にとって本当に合っているのか?」を判断するには、信頼できる歯科医師とのカウンセリングが何より大切です。

関連ページ:オールオン4

医療法人真摯会

医療法人真摯会