監修・執筆:大阪インプラント総合クリニック 歯科医師 松本 正洋

インプラントにぐらつきが発生する原因はさまざまで、早期に対処することで症状の悪化を防ぐことができます。ぐらつきの主な原因や、効果的な対処方法、日常生活での予防策についてご説明します。

目次

インプラントがぐらつく主な原因

骨との結合が不完全

インプラントが骨と完全に結合しなかった場合、安定性が保てずにグラグラすることがあります。その原因には以下のようなものが考えられます。

1. 骨密度の不足

顎骨の骨密度が低いと、インプラントが安定するための十分な土台が得られない場合があります。特に高齢者や骨粗鬆症のある患者さんは、骨密度が低下している可能性が高く、インプラントの結合が難しくなることがあります。

2. 喫煙

喫煙はインプラント治療に大きな影響を与えることが知られています。タバコに含まれる有害物質が血流を悪化させ、顎骨への栄養供給が減少するため、骨結合が妨げられることがあります。喫煙習慣を持つ患者さんには、禁煙を推奨することが多いです。

3. 糖尿病

糖尿病などの慢性疾患を持つ場合、治癒力や免疫力が低下しているため、骨との結合が遅れたり、困難になったりするリスクがあります。血糖値が高いと、細胞修復が遅れるため、骨結合が安定するまでに時間がかかる傾向があります。

4. 治療の際の技術的な問題

インプラントが適切な角度で配置されていなかったり、手術時の骨への圧力が不十分だった場合も、骨結合が不完全になる可能性があります。インプラントが顎骨と安定して結びつかないと、手術後にぐらつきが発生しやすくなります。

インプラント周囲炎になってしまった

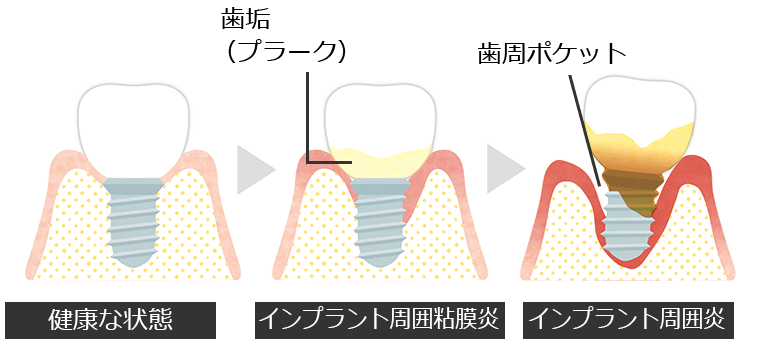

手術後に気をつけなければならないのが、インプラントの周囲の歯茎が歯周病にかかるインプラント周囲炎です。

インプラント自体は人工の歯で虫歯の心配などはありませんが、インプラントと歯肉の間に歯垢がついたままになっていると、歯肉炎を起こします。インプラントは感染にとても弱いため、一旦歯肉炎になると症状が進むのがとても早いです。

周囲炎が進んでくると、インプラントと歯茎の間に歯周ポケットが形成され、その中に歯垢がたまり、歯周病菌が増殖します。歯周病菌の出す毒素によって歯周ポケットがどんどん深くなっていき、やがて骨を溶かし始めます。

インプラント周囲炎によってグラグラしてくるのは、既に骨が溶け始めてインプラントを支えきれなくなった時です。

そうなると、症状を改善させるのはとても難しくなりますので、周囲炎にならないように毎日のセルフケアた概説になります。歯ブラシだけでは落としきれない汚れを、デンタルフロスや歯間ブラシを使って出来るだけ落とし、それでも取れない汚れは、歯科医院でのメンテナンスの際に除去します。

インプラントと歯茎の間に出来た歯周ポケットの中に歯石が出来ると、歯茎に埋まっている人工歯根の表面は微細な凹凸があるため、歯科医院でクリーニングを行っても完全に歯石を除去することは困難です。

長く使い続けるためには、インプラント周囲炎にならないように細心の注意を払わなければなりません。

骨の吸収

顎骨が痩せたり減少したりするとインプラントを支える基盤が弱くなるため、安定性が損なわれることがあります。骨の退縮が起こる理由として、以下のような要因が考えられます。

1.加齢による骨密度の低下

年齢を重ねるにつれて骨密度は自然と低下します。骨密度の減少は、インプラントが設置されている顎骨にも影響を及ぼし、骨が薄くなることで安定性が損なわれる可能性が高まります。特に女性は閉経後、骨密度が急激に低下しやすく、骨の退縮が加速することがあるため、注意が必要です。

2. インプラント周囲炎

インプラント周囲炎は、歯茎や骨が炎症を起こす病気で、放置すると骨が溶けてしまうことがあります。歯垢や歯石の蓄積により細菌が増殖し、炎症が進行すると顎骨の退縮が進むため、ぐらつきにつながります。定期的な歯磨きと健診が予防に重要です。

3. 歯ぎしりや食いしばり

無意識に行われる歯ぎしりや食いしばりは、インプラントに過剰な力を加え、骨に負担をかけることで、骨が少しずつ減少する原因となることがあります。これにより、インプラント周囲の骨が退縮し、ぐらつきが生じることがあります。特にストレスが多い方や、就寝時の歯ぎしりが習慣化している方は、マウスピースの装着などで負担を軽減することが推奨されます。

4. 喫煙の影響

喫煙は血流を悪化させ、骨への栄養供給が減少するため、骨の退縮を促進する要因となります。インプラント周囲の骨が痩せてしまうと、その部分が弱まり、ぐらつく原因となります。喫煙者は手術の成功率も低いため、禁煙が推奨されます。

5. 健康状態の影響(糖尿病など)

糖尿病などの慢性疾患がある場合、骨の新陳代謝や修復能力が低下するため、骨の退縮が進みやすくなります。特に血糖値が高い状態が続くと、骨が痩せやすく、安定性を保つための土台が弱くなり、ぐらつきが生じやすくなります。

アバットメントや上部構造が緩んでいる

インプラントは顎骨に埋め込まれるインプラント体と、インプラント体と上部構造(被せ物)を繋ぐためのアバットメント、そして上部構造の3つのパーツから成っています。

- アバットメントのネジが緩んでいる

- 上部構造をアバットメントにネジ止めするタイプのインプラントを使用している場合にネジが緩んでしまった

ネジが緩んでしまうのは、上部構造に一定以上の噛む力が加わってしまったときです。インプラントは歯根膜がないため、噛む力のコントロールがしにくく、つい強い力で噛みすぎてしまいます。

ネジが緩んだ場合は、すぐに歯科医院で上部構造を外して再度つけなおします。その際にはかみ合わせのチェックも行います。

ぐらついている時の対処法は?

まず、ぐらつきを感じたらすぐに歯科医師に相談しましょう。ぐらつきが起こった原因を明らかにするために、レントゲンやCTでの撮影を行い、問診によって「いつ頃からぐらつき始めたか」、「ぐらつくきっかけの有無」などをお聞きします。

上部構造やアバットメントを固定しているねじが緩んでいる場合は締め直すだけで解決する場合もありますし、ぐらつきの原因によっては、一度インプラントを撤去して、再手術が必要になる場合もあります。

インプラント周囲炎が疑われる場合は、クリーニングを行い、周囲炎の症状が深刻な状態になっているか、症状の改善が可能かを調べていきます。

ぐらつきの原因に応じた対処法

ぐらつきの原因に応じた対処法が必要です。

インプラント周囲炎の場合

炎症が原因でぐらついている場合、クリーニングや外科的な処置で炎症を抑えます。初期段階であれば、抗菌薬や専門的なクリーニングで改善することも可能です。

上部構造の緩み

上部構造が緩んでいる場合は、再装着や上部構造の交換を行うことで問題が解消されます。

骨の再吸収やインプラントの脱落

骨が大きく失れている場合、インプラントの除去や再度の骨移植、再手術が検討されます。骨の健康を回復させることが重要です。

ぐらついた時の注意点

インプラントがぐらついているときは、患者さんご自身で対処しようとせずに、早めに治療を受けた歯科医院にご連絡ください。

舌や手で触らないようにしましょう

ぐらついているインプラントは気になると思いますが、舌や手で触るとぐらつきがひどくなったり、歯茎の炎症がひどくなったりする場合がありますので、出来るだけ触らないようにして、早めに歯科医院を受診しましょう。

歯みがきは出来る範囲で行いましょう

ぐらついている部分の歯磨きは怖いかもしれませんが、歯磨きをしないと歯垢や汚れたついたままになってしまい、細菌によって更に炎症を起こす原因になります。力を抜いてそっとブラッシングするようにして、早めに歯科医院を受診しましょう。

ご自分で接着しないでください

ねじの部分を接着してしまうと、ねじの溝が接着されて外すことが出来なくなります。また、微妙な高さの違いによって噛み合わせが悪くなり、顎関節症のリスクが高まりますので、出来るだけそのまま触らないようにして、早めに歯科医院を受診しましょう。

固いものを噛まないようにしましょう

ぐらついている状態で固いものを噛むと、ぐらつきを更に増す可能性があります。なるべく刺激を与えないようにして、早めに歯科医院を受診しましょう。

まとめ

インプラントのぐらつきが起こるには、いくつかの原因があり、どれに該当するかで対処法が違います。そのためには、まず歯科医院で検査を行い、ぐらつきが起こった原因を特定します。その後、出来るだけ安定した状態で長く使えるようにするために、どのような治療を行う必要があるかについて担当医が患者さんにご説明します。

インプラントがぐらついていることに気づいたら、出来る限り早く診察を受け、対処することが重要です。

医療法人真摯会

医療法人真摯会