インプラントは体にきちんと馴染むのでしょうか?

多くの患者さんにとって、適切な治療とケアを行えばインプラントは体にしっかり馴染み、長期間安定して使うことができます。

この記事はこんな方に向いています

- インプラントが体に馴染むのか不安に思っている方

- 入れ歯との違いや体への影響を詳しく知りたい方

- 長持ちさせるためのケア方法を学びたい方

- 高齢でも安心してインプラント治療を受けられるか気になる方

この記事を読むとわかること

- インプラントが体に馴染む仕組み

- 適合しやすいケースと注意が必要なケース

- インプラント治療後に起こり得る体の反応

- 馴染ませるために必要な生活習慣やケア

- 長期的に快適に使うためのポイント

詳しい解説は以下をご覧ください。

目次

インプラントは本当に体に馴染むの?

インプラントはチタンという金属で作られており、この素材は生体親和性が高いことで知られています。つまり、体に異物として拒絶されにくく、骨と結合してしっかりと固定されます。歯を失った部分に自然な噛む力を取り戻せるため、多くの患者さんが「まるで自分の歯のように馴染む」と感じています。

インプラントは体に馴染みやすく、自然な噛み心地を再現できます。

関連リンク:インプラントとはどんな治療?

なぜインプラントは体に馴染みやすいの?

インプラントは「生体親和性の高いチタン」で作られており、体が異物として拒絶しにくい特徴を持っています。さらに、インプラント表面には特別な加工が施されており、骨の細胞が付着しやすくなっています。

こうした科学的な工夫と、治療前の精密な診断・設計により、インプラントは体に自然に馴染みやすいのです。

チタンの特性と精密な治療計画が、インプラントを体に馴染ませます。

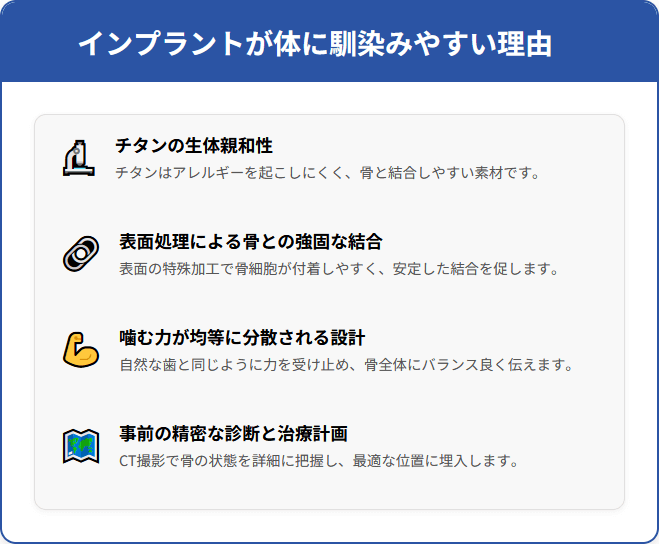

インプラントが体に馴染みやすい理由

1. チタンの生体親和性

→ チタンはアレルギーを起こしにくく、人工関節や骨折治療のプレートなど医療現場で広く使われています。人体に受け入れられやすい金属であることが、インプラントの成功率を高めています。

関連リンク:チタンの特性とは?

2. 表面処理による骨細胞の接着促進

→ インプラントの表面には粗さを持たせたり特殊加工がされており、骨の細胞が付着・増殖しやすい状態が作られています。これにより「オッセオインテグレーション」が早く、かつ強固に進みます。

3. 噛み合わせと力の分散

→ インプラントは自然な歯と同じように噛む力を受け止められるように設計されています。適切な位置に埋め込むことで、噛む力が骨に均等に伝わり、安定感が増します。

4. 治療前の診断とシミュレーション

→ CT撮影による骨の厚み・密度・神経や血管の位置の把握が欠かせません。事前の設計が精密であるほど、インプラントは体に無理なく馴染みやすくなります。

関連リンク:安全なインプラント治療のためのCT撮影

インプラントが体に馴染むのは「素材そのものの特性」だけではなく、「表面加工技術」「噛み合わせの設計」「治療前の精密診断」といった複数の要素が合わさった結果です。つまり、インプラントは「体に受け入れられやすい金属」と「歯科医師の精密な計画」によって、自然に体の一部として機能できるのです。

インプラントが馴染む仕組み

- チタンの生体親和性

→ 体が異物と認識せず、骨と安定して結合しやすい。 - オッセオインテグレーション

→ インプラント表面と骨が分子レベルで結合する現象。 - 精密な診断と設計

→ 患者さんの骨の厚み・密度・噛み合わせに合わせて最適化。

これらが組み合わさることで、インプラントは単なる人工物ではなく、体の一部として受け入れられやすくなります。

インプラントが馴染みにくいケースはある?

すべての患者さんが同じように馴染むわけではありません。例えば、喫煙者、糖尿病のある方、骨が極端に薄い方などは、インプラントが安定しにくい傾向があります。

また、歯周病の既往がある場合も注意が必要です。これらのケースでは治療前に適切な管理や追加の処置が求められます。

生活習慣や持病によっては、インプラントが馴染みにくい場合があります。

馴染みにくいケースの例

- 喫煙習慣がある場合

→ 血流が悪くなり、骨との結合が遅れる。 - 糖尿病がある場合

→ 感染リスクが高まり、治癒が遅れる。 - 骨の量が不足している場合

→ インプラントが安定しにくく、骨造成が必要になることもある。 - 重度の歯周病経験がある場合

→ インプラント周囲炎のリスクが上昇する。

このようなケースでは、治療前に十分な準備とリスク管理が欠かせません。

インプラントが体に馴染みやすいケースと馴染みにくいケース

インプラントが体に馴染むかどうかは、素材や手術の技術だけでなく、患者さん一人ひとりの体質や生活習慣にも大きく影響します。下の表では「体に馴染みやすいケース」と「馴染みにくいケース」を比較しました。ご自身の状況と照らし合わせながら参考にしてみてください。

| 項目 | 馴染みやすいケース | 馴染みにくいケース |

|---|---|---|

| 全身の健康状態 | 健康で慢性疾患がない | 糖尿病や心疾患など全身疾患がある |

| 生活習慣 | 禁煙、規則正しい生活、バランスの取れた食事 | 喫煙習慣がある、偏った食生活、不規則な生活 |

| 骨の状態 | 骨量が十分で密度も高い | 骨が薄い・弱い、骨粗しょう症がある |

| 口腔環境 | 歯周病がなく、歯磨き習慣が安定している | 歯周病の既往がある、口腔清掃が不十分 |

| 術後のケア | 定期健診やクリーニングを継続できる | 通院を怠る、自己流のケアに偏る |

この表のように、インプラントが体に馴染むかどうかは「素材」だけでなく「患者さん自身の体調・生活習慣・口腔ケア」に大きく左右されます。健康管理と丁寧なケアを心がけることで、より体に馴染みやすくなり、長期的な安定性を得られます。

インプラントが馴染むまでの期間はどのくらい?

インプラントが体に完全に馴染むまでには、一般的に3~6か月程度の時間がかかります。骨の状態や治療部位によってはそれ以上かかる場合もあります。この期間にしっかりと定着することで、被せ物を装着してからも長期的に安定した機能を発揮します。

定着には3〜6か月ほど必要です。

馴染むまでの流れ

- 手術直後 → 骨とインプラントが徐々に接触を始める。

- 1〜2か月 → オッセオインテグレーションが進行。

- 3〜6か月 → 強固に結合し、安定する。

この間に無理な力をかけないことが、成功のカギとなります。

体に馴染ませるために必要なケアは?

インプラントは手術後のケアによっても馴染み方が変わります。日常的な歯磨きやデンタルフロスの使用はもちろん、歯科医院での定期的な健診やプロフェッショナルクリーニングも欠かせません。さらに、食生活や生活習慣を整えることで、インプラントは体に馴染みやすくなります。

丁寧なケアと生活習慣が、インプラントを馴染ませるポイントです。

必要なケア

- 毎日の歯磨き

→ 歯垢をしっかり除去し、炎症を予防する。 - フロスや歯間ブラシの使用

→ 歯とインプラントの隙間の清掃に有効。 - 定期健診

→ 歯科医師が状態をチェックし、早期に異常を発見できる。 - バランスの取れた食生活

→ 骨や歯茎の健康を維持するために必要。

これらを習慣化することで、インプラントは自然に体に馴染み、長く快適に使えるようになります。

長く快適に使うために心がけることは?

インプラントを長持ちさせるためには、体全体の健康管理も重要です。禁煙や適度な運動、ストレス管理など、全身の健康を整えることが口腔内の環境改善にもつながります。インプラントは体に馴染むだけでなく、患者さんの生活の質を高める存在になるのです。

全身の健康がインプラントの安定に直結します。

長持ちのポイント

- 禁煙の実践

→ 血流改善で治癒促進。 - 適度な運動

→ 免疫力を高め、炎症リスクを減らす。 - ストレス管理

→ 体調を整え、治療成功率を高める。 - 歯科医院との信頼関係

→ 定期的に相談しながら維持していくことが大切。

総合的な健康を意識することで、インプラントは単なる治療ではなく「生活を支えるパートナー」として機能します。

まとめ

インプラントは「体に馴染むのか」という不安に対し、チタンの性質や治療技術、ケアの徹底により、多くの患者さんにとって安心して利用できる治療方法です。馴染みにくいケースもありますが、歯科医師と連携してリスクを管理すれば長期的に快適な生活を送れます。

インプラントはただの人工歯ではなく、体と調和して「第二の自分の歯」として機能するものだといえるでしょう。

医療法人真摯会

医療法人真摯会