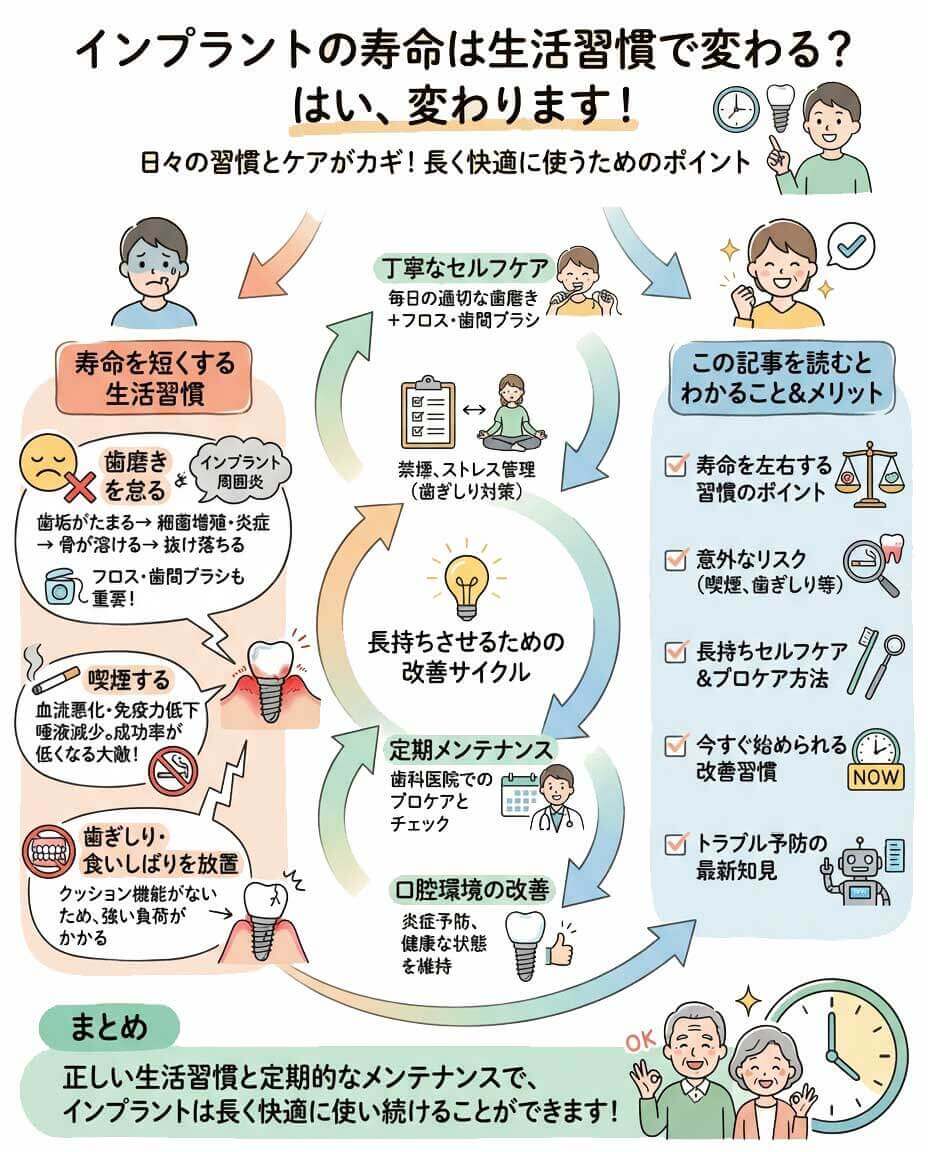

インプラントの寿命は生活習慣で変わる?

はい、変わります。インプラントは、日々の生活習慣やセルフケアの質によって寿命が大きく左右されます。正しい生活習慣と定期的なメンテナンスで長く快適に使うことが可能です。

この記事はこんな方に向いています

- インプラント治療後のケアが心配な方

- インプラントをなるべく長く維持したい方

- 生活習慣を見直して口腔環境を改善したい方

- インプラントの寿命やリスクについて最新情報を知りたい方

この記事を読むとわかること

- インプラントの寿命を左右する主な生活習慣のポイント

- 実はリスクとなる意外な生活習慣(喫煙、歯ぎしり、食事内容など)

- インプラントを長持ちさせるセルフケアと歯科医院でのメンテナンス方法

- 専門家が推奨する今すぐ始められる改善習慣

- 実体験や症例に基づく注意点と失敗例

- 周囲炎やトラブル予防につながる最新の知見

【図解】インプラントの寿命は生活習慣で変わる?

【図解】インプラントの寿命は生活習慣で変わる?

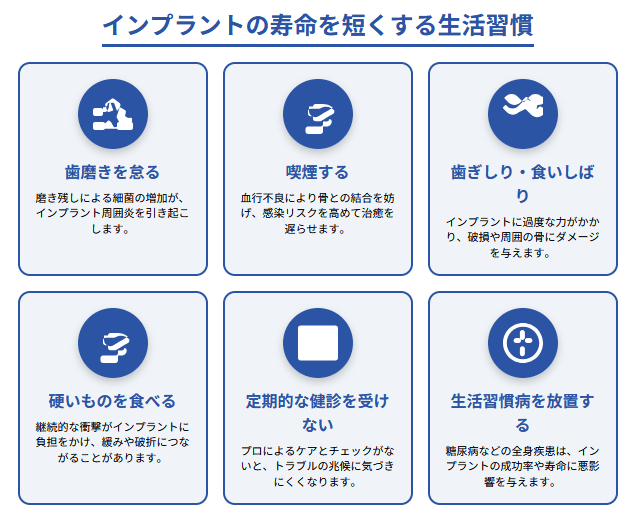

インプラントの寿命を短くする生活習慣

1. 歯磨きを怠る

「インプラントは人工の歯だから虫歯にならない」と思って油断していませんか? しかし、インプラント周囲炎という病気があることをご存知でしょうか?

- インプラントの周囲に歯垢がたまると、細菌が増殖し、歯茎が炎症を起こす

- 進行するとインプラントを支える骨が溶けてしまい、最終的にインプラントが抜け落ちることも

- 歯垢をしっかり落とすためには、歯磨きだけでなく、デンタルフロスや歯間ブラシも活用することが重要

つまり、毎日の適切な歯磨きがインプラントを長持ちさせるための大切なポイントになるのです。

2. 喫煙する

タバコはインプラントにとって大敵です。喫煙がインプラントの寿命を短くする理由は次の通りです。

- 血流が悪くなり、歯茎の回復力が低下

- 免疫力が落ち、インプラント周囲炎になりやすくなる

- 唾液の分泌が減り、細菌が増殖しやすくなる

喫煙者のインプラント成功率は非喫煙者に比べて低く、失敗するリスクが高くなることが分かっています。インプラントを長持ちさせるためには、禁煙を検討することが重要です。

3. 歯ぎしり・食いしばりを放置する

普段から歯ぎしりや食いしばりの癖はありませんか? これもインプラントに悪影響を及ぼします。

- インプラントには天然歯のようなクッション機能がないため、強い負荷がかかる

- 歯ぎしりによってインプラントのネジが緩むこともある

- 最悪の場合、インプラントが破損することもある

ナイトガード(マウスピース)を装着することで、インプラントへのダメージを軽減できます。「自分では気づかないけれど、朝起きると顎が疲れている」という方は、歯科医院で相談してみると良いでしょう。

4. 硬いものを頻繁に食べる

インプラントは天然歯のように強く噛めると言われますが、無理は禁物です。

- 硬いものを噛み続けると、インプラントに過度な負担がかかる

- 被せ物が欠けたり、インプラントのネジが緩んだりする

- 特に、氷・ナッツ・せんべい・フランスパンなどは注意が必要

強い力がかかりすぎると、インプラント自体が損傷する可能性もあるため、食べ物の選び方には気をつけましょう。

5. 定期的な健診を受けない

「痛みがないから大丈夫」と思って、歯科医院での健診を怠っていませんか?

- インプラントは異常があっても**初期段階では自覚症状が少ない

- 定期健診では、インプラント周囲炎の早期発見・予防ができる

- プロのクリーニングを受けることで、歯垢を徹底的に除去

最低でも3〜6ヶ月に1回は歯科医院でチェックを受けることで、インプラントの寿命を延ばすことができます。

6. 生活習慣病を放置する

糖尿病や高血圧などの生活習慣病がある場合、インプラントにも影響が出ることがあります。

- 糖尿病があると傷の治りが遅く、インプラント周囲炎のリスクが高まる

- 血流が悪くなることで、歯茎の健康が損なわれる

- 免疫力が低下し、細菌感染しやすくなる

持病がある方は、医師と相談しながら適切にコントロールすることが大切です。

生活習慣を改善するポイント

では、具体的にどのような点に気をつければ、インプラントを長持ちさせることができるのでしょうか?「気をつけるべきと分かってはいるけど、どうすればいいの?」と思われる方も多いかもしれませんね。ここでは、生活習慣を改善するための具体的な方法を詳しくご説明します。

① 正しい歯磨きを習慣化する(フロス・歯間ブラシを活用)

「歯磨きはちゃんとしているつもりだけど…」とお思いの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、丁寧に磨いているつもりでも、意外と歯と歯の間のなどに磨き残しは多いのです。

歯垢がたまりやすい部分を意識する

- インプラントの周りの歯茎にも歯垢はたまります。

歯間ブラシやフロスを併用し、歯垢をしっかり除去することが大切です。

電動歯ブラシの活用

- 手磨きに自信がない方は、電動歯ブラシを使用すると効果的です。

- 毛先が細く、歯茎の際までしっかり磨けるタイプを選びましょう。

1日2回以上、時間をかけて丁寧に磨く

- 特に就寝前は、細菌が増殖しやすいため念入りに磨くことが大切です。

- 1回の歯磨きに最低でも3分以上かけることを意識してみてください。

「今まで適当に磨いていたかも…」と思われた方は、ぜひ歯磨きの時間を少しだけ意識してみることから始めてみてくださいね。

関連ページ:治療後のメンテナンスの注意点

② 禁煙する

「禁煙したいけどなかなかやめられない…」という方もおられるでしょう。でも、インプラントを長持ちさせるためには、少しずつでも減煙することが大切です。

いきなり禁煙が難しい方へ

- まずは1日数本ずつ本数を減らすことから始めましょう。

- 禁煙補助グッズ(ニコチンパッチや電子タバコ)を活用するのもおすすめです。

口寂しさを解消する方法

- ガムやタブレットを活用すると、口寂しさを紛らわせることができます。

- 水分をこまめに摂ることで、口腔内の乾燥を防ぎ、細菌の繁殖を抑えることにもつながります。

「タバコはストレス解消のために吸っている」という方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方は、ウォーキングや深呼吸など、他のストレス発散方法を見つけてみるのもよいでしょう。

関連ページ:喫煙のインプラントへの悪影響

③ 歯ぎしり・食いしばり対策をする(ナイトガードの活用)

「自分は歯ぎしりなんてしていない」と思っている方も多いですが、実は無意識のうちに寝ている間に強い力で食いしばっていることが少なくありません。

歯ぎしりのセルフチェック

- 朝起きたときに顎が疲れている

- 歯の先がすり減っている

- 歯ぎしりの音を家族に指摘されたことがある

もし一つでも当てはまる場合は、歯科医院で相談してナイトガードを作成してもらうのがおすすめです。ナイトガードは、インプラントにかかる負担を軽減し、長持ちさせるための大切なアイテムです。

④ 硬い食べ物を控える

「硬いものを食べるのが好きだから、やめるのは難しい…」と思われる方もおられるかもしれませんね。でも、インプラントを守るためには、食生活を少し見直すことが大切です。

硬いものを食べる際のポイント

- ナッツやせんべいは少量ずつ食べる

- 食材はなるべく小さくカットして食べる

- ゆっくり咀嚼し、インプラントに負担をかけない

「食べるのを完全にやめるのは難しいけど、ちょっと気をつけるならできそう」と思われた方は、まず一口の大きさや噛む回数を意識することから始めてみてくださいね。

⑤ 定期的に歯科医院で健診を受ける

「忙しくてつい歯医者の予約を忘れてしまう…」という方もおられるでしょう。でも、定期健診を怠ると、インプラントのトラブルに気づくのが遅れてしまうことがあります。

定期健診のメリット

- インプラント周囲炎の早期発見ができる

- プロのクリーニングで細かい歯垢を除去

- インプラントの噛み合わせチェックができる

「1年に1回くらいで十分では?」と思われるかもしれませんが、歯垢や歯石をためないようにするには、3〜6ヶ月に1回の健診を受けるのが理想です。「気づいたら1年以上経ってた…」とならないよう、次回の予約を取る習慣をつけることが大切です。

関連ページ:インプラントを長持ちさせるための定期健診

⑥ 生活習慣病をしっかり管理する

「インプラントと生活習慣病が関係あるの?」と思われるかもしれませんが、実は深い関係があります。

- 糖尿病があると傷の治りが遅くなる

- 免疫力が低下し、インプラント周囲炎のリスクが上がる

- 血流が悪くなると、インプラントの土台となる骨の健康にも影響が出る

「血糖値が少し高いけど、特に症状はないから大丈夫」と思われている方も、定期的に健康診断を受けて、自分の体の状態をチェックすることが大切です。

インプラントを長持ちさせるためには、毎日の小さな心がけが大きな差を生むことを意識しましょう。「そんなに特別なことをしなくても大丈夫!」と思われるかもしれませんが、実はちょっとした生活習慣の見直しが、インプラントの寿命を左右するのです。

「せっかく入れたインプラントなのだから、大切に使いたい!」と思われた方は、ぜひ今日からできることから始めてみてくださいね。

まとめ

インプラントは適切なケアをすれば長期間使用できる治療法ですが、生活習慣によって寿命が短くなってしまうことがあります。特に、歯磨きを怠ったり、喫煙を続けたりすると、インプラント周囲炎のリスクが高まり、インプラントがダメになってしまうこともありますので、ご注意ください。

「インプラントは一生もの」ではなく、「一生大切にするもの」という意識を持って、日々のケアを見直してみてくださいね。

関連ページ:長持ちさせるための注意点

医療法人真摯会

医療法人真摯会